إلى ياسمين حمدان

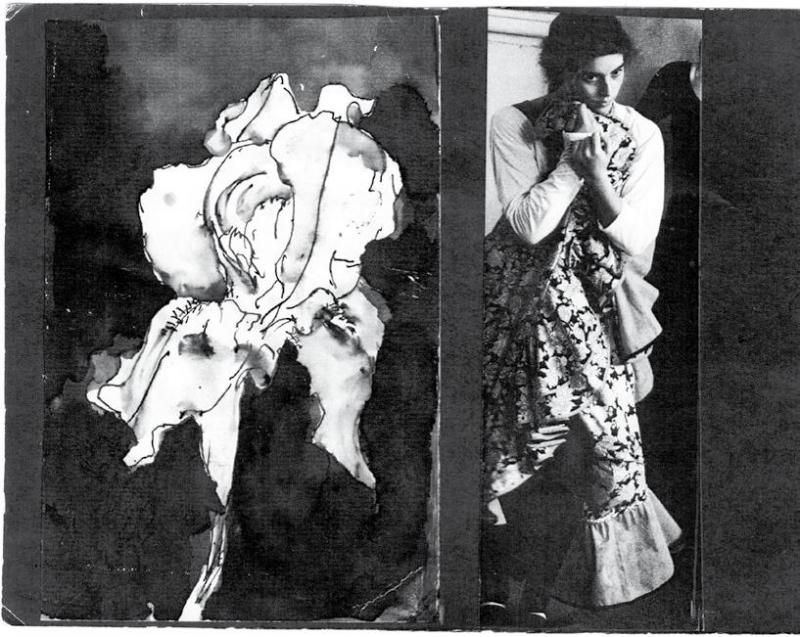

ياسمين، بينما كنت أشاهدك وأسمعك تؤدّين أغنياتك الأسبوع الماضي، تملكتني غريزة لكي أرسمك. كانت غريزة عبثية لأن المكان كان مظلماً جداً، ولم أكن أميّز حتى دفتر الرسم على ركبتيّ. فكنت أخربش من دون أن أرى أو من دون أن أشيح بنظري عنك. ثمّة إيقاع في هذه الخربشات، كأنّ قلمي كان يرافق غناءك. لكن القلم ليس هارمونيكا ولا هو طبلة. والآن وقد ساد صمت، لم تعد خربشاتي تساوي شيئاً أو بالكاد.

كنت ترتدين حذاءً أحمر ذا كعب عالٍ، وطماقاً أسودَ ضيّقاً، وقميصَ تي شيرت داكن اللون ميالا إلى البُني ونصف شفاف ذا كتفية ملبّدة وشالا برتقالياً بلون المشمش. بدوتِ خفيفة، ذابلة، ومنمنمة مثل متسكعة دائمة.

يتغيّر كل شيء عندما تباشرين الغناء. يتماسك جسمك ويمتلئ بالأصوات، كما يمكن لقنينة ملأى أن تملأ إلى أن تفيض بسائلها. غنّيتِ بالعربية، وهي لغة لا أفهمها، ومع ذلك تلقّيتُ كل أغنية كتجربة كاملة غير منقوصة. ما تفسير ذلك؟ لنْ أدّعي أن كلمات الأغنية ليست ذات بال فهذا ضرب من الغباء. تلقيتُ كل أغنية غنّيتِها مثلما فعل المئة شخص أو أزود، وقلّة منهم تتكلم العربية. وكنا قادرين على أن نشاركك ما كنت تغنّينه. كيف تفسير ذلك؟ لست متأكداً من أني أستطيع التفسير، ولكني أريد تسجيل بعض الملاحظات.

الأغنية عندما تُغنّى أو تُعزف تحتاج إلى جسم. وهي تفعل ذلك بأن تستولي مؤقتاً على الأجسام الحاضرة: جسمِ عازف الكونترباص العمودي فيما تداعَب أوتاره، أو جسم الهارمونيكا تكوّره يدان ترفرفان وتنقدان مثل طائر أمام فم، أو صدرِ ضارب الطبل وهو يقرقع طبله. تستولي الأغنية على جسم المغنّي مرة بعد أخرى. وبعد وقت، تستولي على جسم حلقة المستمعين، فيتذكرون ويستبقون، وهم يستمعون إلى الأغنية ويلوّحون لها.

ليست الأغنية مقيّدة بزمان أو مكان. تروي الأغنية تجربة ماضية. لكنها عندما تغنّى، تملأ الحاضر. الحكايات تؤدي الدور ذاته. لكنّ للأغنيات بُعداً آخر تتفرّد به. عندما تملأ الحاضر، تأمل الأغنية أن تصل إلى الأذن السامعة في مستقبل ما وفي مكان ما. تميل إلى أمام، أكثر فأكثر. بل إني أعتقد أنه لولا الإصرار على هذا الأمل، لما وجدت الأغاني. الأغاني تميل إلى أمام. السرعة، الإيقاع، الترجيع، التكرار في الأغنية تبني ملجأ لانسياب الزمن المتواصل: ملجأ حيث يستطيع المستقبل والماضي أن يتشاركا العزاء والاستفزاز، السخرية والإلهام. معظم الأغاني المسموعة عبر العالم في هذا الزمن هي تسجيلات – وليست عروضاً. وهذا يعني أن تجربة المشاركة واللقاء الجسمانيين أقل حدّة، ولكنها باقية مع ذلك في قلب عملية التبادل والتواصل الجاريين.

صباح الخير، أيتها الأحزان

كيف أنت أيتها الأحزان؟

أنا على ما يرام،

صباح الخير،

كيفك أنت؟

(بيسّي سميث)

«شيناندوا» هي أكثر الأغاني التي كانت أغنية أمي تغنيها لي، على ما أذكر. قد تغنيها أحياناً في نهاية وجبة طعام بحضور مدعوّين أو في لحظات من الامتلاء الصامت. كان لها صوت آلتو ناعم، غنائي وليس درامياً أبداً. تعود الأغنية، المأخودة من كتاب الأغاني تبع أبي، من منتصف القرن التاسع عشر. ووادي «شيناندوا» موقع لأحد معازل الهنود في أواسط الولايات المتحدة.

آه، يا شيناندوا

أحنّ لرؤيتك

أنت البعيدة ذات النهر الهادر

آه، يا شيناندوا

أحنّ إلى رؤيتك

وأنا البعيدُ المقيّد في البُعد

عبر ميزوري المترامية الأطراف.

النهر من روافد نهر الميزوري الذي يصبّ في الميسيسيپّي. صارت الأغنية أغنية أثيرة لدى السود لأن نهر الميزوري يفصل بين جنوب أميركا تبع أسياد العبيد والشمال. وهي أيضاً أغنية يروق للمراكبيين والبحارة غناءها. والأطراف السفلى من الميسيسيپي في تلك الأيام نهر يكثر فيه الإبحار. كانت أمي تغني لي هذه الأغنية وأنا في الأولى أو الثانية من العمر. لم تكن الأغنية طقساً من الطقوس، ولست أذكر أنها كانت تغنّيها لي بمفردي. لكن الأغنية كانت موجودة: شيئاً غامضاً بين أشياء أخرى في البيت وكنت أستشعر حضورها، مثل قميص في خزانة الثياب، نرتديه في المناسبات الخاصة.

ياسمين حمدان

ياسمين حمدان

مضت سبع سنين

منذ أن شاهدتك

وأنصتُّ إلى نهرك الدافق

مضت سبع سنين

منذ أن شاهدتك

ونحن بعيدون، نحن البعيدين المقيّدين

عبر الميزوري مترامي الأطراف.

في كل أغنية مسافة ما. ليست الأغنية هي البعيدة، لكن المسافة مكوّن من مكوناتها، مثلما الحضور مكوّن من مكوّنات صورة تشكيلية. وهذا يصح منذ بدايات الأغاني وبدايات الصور. المسافة تفصل أو يمكن اجتيازها لكي تجمع. لكنّ الأغاني تتعلّق بالرحلات، ضمناً أو علناً.

ليتني في «كاريكفرغُس»

لبضع ليال فقط في «باليغراند»

لسوف أعبر أعمق المحيطات -

أعمق المحيطات ـ لأكون إلى جانبك.

تشير الأغاني إلى لواحق وعودات، وإلى استقبالات ووداعات. بعبارة أخرى: تغنّى الأغاني إلى غياب. الغياب ملهمها والغياب وجْهتها. وفي الوقت ذاته (وعبارة «في الوقت ذاته» تكتسب معنى مميزاً هنا) في تشاركية الأغنية يجري التشارك في الغياب، فيصير أخف وطأة، أقل وحشة، وأقل صمتاً. وهذا «الاختزال» للغياب الأصلي خلال المشاركة في الغناء، أو حتى خلال ذكرى الغناء، يعيشه الجمعي بما هو انتضار. انتصار سافر أحياناً وضمني أحياناً أخرى. «أستطيع أن ألفّ جسمي بشرنقةِ أغنيةٍ وأمضي إلى أي مكان؛ أنا عصيّ على الهزيمة»، هكذا تحدّث جوني كاش.

غالباً ما يتحدث راقصو الفلامنكو عن «إل دويندي» وهذه صفة تحوّل العرض إلى عرض لا ينسى. تحلّ «الدويندي» عندما تتملك الراقص قوةٌ أو مجموعة تشنجات برّانية أو جوّانية. «الدويندي» شبح من الماضي عصيّ على النسيان لأنه يزور الحاضر لكي يحاكي المستقبل.

في العام ١٩٣٣ قدّم الشاعر الإسباني غارسيا لوركا محاضرة في بوينس أيرس [الأرجنتين] عن طبيعة «الـدويندي». وبعد ثلاث سنوات من ذلك، في مطلع الحرب الأهلية الإسبانية، أعدِم لوركا رمياً بالرصاص أمام مفرزة من «الحرس المدني» التابع للجنرال فرانكو. قال لوركا في محاضرته «كل الفنون قادرة على ممارسة الدويندي، لكن الدويندي، حين تلقى مداها الأوسع، في الموسيقى والرقص وتلاوة الشعر، تحتاج إلى اللحم الحيّ لأدائها، لأنها أشكال فنية تولد لتموت وتتخطّى تخومها الحاضر المباشر. تشتغل «الدويندي» على الجسم الراقص مثل ريح على كثبان رمل. تغيّر «الدويندي» الراقصةَ بقوة سحرية فتحيلها إلى سكرى قَمَريّة، او تغطّي وجنتَي عجوز، منكسر يستعطي في خمارة، بحُمرة الخفر المراهقة، وتضمّخ شَعرَ المرأة برائحة المواني البحرية في منتصف الليل: وفي كل لحظة تحرّك أذرع الراقصة بإيماءات هي أمهات كل رقص في كل عصر.»

على مكتبي دوماً زحمة من الأشياء، وزحمة من الأوراق. أمس في قعر «ستفة» من الأوراق عثرت على بطاقة بريدية أرسلها لي صديق من إسبانيا قبل بضعة أشهر. الصورة التي على البطاقة سوداء وبيضاء لراقص فلامنكو التقطها المصوّر الفوتوغرافي الإسباني تاتو أوليڤاس، المشهور بصوره عن الراقصين.

عندما عثرت على الصورة، قدح في ذاكرتي أمر لم ألاحظه من قبل عندما شاهدت البطاقة البريدية. انتظرت. ثم اتضح كل شيء. صورة الصبيّة التي تتأهب للرقص ذكّرتني برسمة رسمتها لنرجسة. هي واحدة من سلسلة رسوم رسمتُها قبل سنوات. عثرت على الرسمة وأخذت أقارن بين الإثنتين. ثمّة وجْهُ شَبَه بالتأكيد بين الصورتين، بين هندسة جسم الراقصة المتحفّز وهندسة الزهرة المتفتّحة. الملامح مختلفة طبعاً. لكنّ الزخم وطريقة التعبير عنه بواسطة الأشكال والإيماءات والحركات على سطح الصورتين كلها متشابهة.

نسختُ الصورتين وجمعتهما في صورة مزدوجة وأرسلتهما مع رسالة إلى المصوّر تاتو أوليڤاس. أجابني بأنه التقط الصورة لعشرين سنة خلت في مدرسة فلامنكو شهيرة في مدريد اسمها «آمور دي ديوس» (حب الله). وهي مقفلة الآن. لم يقابل الراقصة منذ ذلك الحين ولا يعرف منها حتى الاسم. ومضى يقول إن «الصدفة» التي جمعت الصورتين جعلته يفكّر في صورة أخرى من صوره هي أكثر شبهاً بصورة النرجسة. هي صورة الراقصة الأسطورية ساره باروس عندما كانت صبيّة. أرسل لي نسخة عنها فلم أصدّق عيني. الراقصة والنرجسة مثل توأمين، عدا أنّ واحدة امرأة والثانية من فصيلة النبات. ولعلك تفترض فوراً أن المصوّر أو الرسام دأب على «مشابهة» الواحدة بالأخرى. لكنّ هذا لم يكن هو الحال. لم تتجانب الصورتان قط قبل الآن.

الشبه بينهما فطري بل كأنه وراثي (مع أن ذلك مستحيل بالمعنى المتعارف عليه للعبارة). غير أن زخم رقصة الفلامنكو وزخم الزهرة المتفتحة يظهرهما خاضعتين لصيغة دينامية مشابهة، لهما النبض ذاته على الرغم من تفارق الأزمنة. من حيث الإيقاع، تواكب الواحدة منهما الأخرى. مع أن بينهما سنوات ضوئية من حيث قانون النشوء والتطور.

هذه «بشارة مريم» رسمها أنطونيللو دا ميسينا حوالي العام ١٤٧٠(ص. 210). هي رسمة صغيرة ليست أكبر من مرآة متواضعة فوق حوض غسيل. لا ملائكة فيها، لا الملاك جبريل، لا أغصان زيتون، لا زنابق ولا حمام. نشاهد «السيدة العذراء» في صورة مقرّبة تري منها الرأس والكتفين، ترتدي ثوباً وجلباباً أزرقين. على رفّ أمامها إنجيل مفتوح أو كتاب صلوات. لقد سمعت للتو البشارة بأنها سوف تلد ابن الله. عيناها نافرتان لكنها خافضة الطرف. شفتاها منفرجتان ولعلها تغنّي. يداها تضغطان برفق لكن بثبات على صدرها. كأنهما تريدان ملامستها، وتسلل أصابعهما إلى داخلها، وتوغّلها في الأحشاء التي تلقّت إشارة.

سبقت الإشارة إلى الكيفية التي بها تستعير الأغنيةُ الأجسادَ المتواجدة ليكون لها جسد لذاتها فيما هي تُغَنّى. وقد يكون الجسد المستعار جسدَ آلة موسيقية، أو عازفٍ فرد، أو جسد مجموعة عازفين، أو جسد جمعٍ من السمّيعة. وتنزاح الأغنية فجأة من جسد مستعار إلى آخر. والجدير برسمة أنطونيللو أن تذكّرنا به هو أن الأغنية تغور دوماً في باطن الجسد الذي استعارته. وتجد لها مكاناً في أحشاء الجسد: في طبلة الطبل، وفي إمعاء الكمنجة، وفي نحر المغنية والمستمع أو العانة.

جوهر الأغاني ليس صوتياً أو ذهنياً بل عضوي. نقتفي أثر الأغاني لكي نتسربل بها. ولهذا فما تقدمه الأغاني مختلف عما تقدمه أي رسالة أخرى أو أي شكل تواصلي آخر. في الأغنية نجد أنفسنا داخل رسالة ما. أما العالم غير الشخصي وغير المغنّى فيبقى في الخارج، في الجانب الآخر من المشِيمة. كل الأغاني تشتغل بطريقة أنثوية، حتى عندما يكون مضمونها أو أداؤها ذكورياً. هذه رسمة رسمتها لليدين في لوحة أنطونيللو دي ميسّينا (ص. 211).

الأغاني تلي، تجمّع لكي تجمَع. واأاغاني، حتى عندما لا تُغنّى، تلقاها في انتظارك عند نقاط التجمّع. وكلمات الأغاني مختلفة عن الكلمات التي يتكون منها النثر. في النثر، تكون الكلمات كائنات مستقلة؛ الكلمات في الأغاني هي أولاً وقبل أي شيء آخر، الأصوات الحميمة للّغة الأم. كلمات تدلّ على ما تدلّ عليه، ولكنها تتجه إلى جميع الكلمات الموجودة في تلك اللغة وتتدفق نحوها.

الأغاني أنهُر، كلٌ يسير في مجراه ومع ذلك الكل يتدفق ليصل إلى البحر وهو مصدر كل شيء حيّ. يسند هذا التشبيه حقيقةُ أن مصبّ النهر في البحر يسمّى «فم النهر» في كل اللغات تقريباً. والمياه التي تتدفق من فم النهر تتجه نحو مجهول بلا حدود. يحصل الأمر ذاته بالنسبة إلى فم الأغنية.

الكثير مما يحصل لنا في الحياة لا اسم له لأن قاموسنا مدقع الفقر. تروى معظم الحكايات بصوت مرتفع لأن الراوي يأمل أن تحوّل تلاوة الحكاية الحدث اللا اسم له إلى حدث أليف بل حميم.

ننحو إلى ربط الحميمية بالقرب والقرب بكمية معيّنة من التجارب المشتركة. لكن الحقيقة أن غرباء كاملين، لن يتبادلوا كلمة واحدة فيما بينهم، يمكن أن يتشاركوا في لحظة حميمية. هي حميمية يتضمّنها تبادل نظرة، إيماءةُ رأس، ابتسامةٌ، أو هزةُ كتف. هذه قربى تدوم لدقائق أو لمدة أغنية تغنّى ويتشاركون في سماعها. هذا تعاقد على الحياة لا بنود له. هي خاتمة تتشارك فيها عفوياً حكايات غير مروية تجمّعت حول أغنية.

الساعة الثامنة في مساء صيفي في قطار مترو متوجّه إلى إحدى ضواحي باريس. توجد مقاعد خالية ومع ذلك فالمسافرون الواقفون ليسوا مزدحمين. أربعة رجال في منتصف العقد السادس متجمعون وقوفاً قرب البوابات الزلاجة إلى يمين المقصورة، وهي البوابات التي لا تنفتح عندما يكون القطار متجهاً تلك الوجهة. أحدهم أسود، اثنان بيضاوا البشرة والثالث لعله عربي مغربي. أقف على مسافة منهم. أول ما لفت نظري التواطؤ وحيوية الحوار المتبادل بينهم والقصص التي يروونها. الأربعة يرتدون ثياباً غير رسمية ولكنها منتقاة بعناية. يبدو أن مظهرهم يعني بالنسبة إليهم هم أكثر مما يعنى لمعظم من هم في مثل سنّهم. كل ما فيهم متيقّظ، لا شيء مترهّلاً. المغربي يرتدي شورت أزرق متدلياً ونعلاً رياضية نظيفة، علامة «نايك». الأسود مجدول خصلات الشعر، بلون خشب الصندل، أربعتهم نشطاء وذكوريون.

يقف القطار ويخرج ركّاب. اقترب أكثر من الرباعي. كلٌ منهم يتدخل في أداء الآخر باستمرار. لا مونولوغات، لكن لا يبدو أن ثمة من يقطع مداخلة الآخر. أصابعهم، كثيرة الحركة، غالباً ما تكون أمام وجوههم. أدركت فجأة أنهم صمٌّ بُكمٌ. فقد منعتني طلاقتهم من أن أدرك ذلك قبلاً.

محطة جديدة. يستجلسون على أربعة مقاعد متقابلة. أقف وراءهم. يستمرون في التصرّف كأنهم وحدهم. لكن الطريقة التي بها قرروا أن يتجاهلوا الآخرين هي شكل من الدراية والتهذيب، أكثر منه إهمالاً.

أسترق النظر في المقصورة أمام وخلف. يبدو أني الشخص الوحيد الذي لاحظهم. أحياناً يشخر واحدهم ضاحكاً. ويواصلون رواية حكاياتهم وتعليقاتهم على الأحداث. وها أنا الآن أراقبهم بالفضول الذي به يراقب واحدُهم الآخر.

يتشاركون في مفردات من الإيماءات بديلاً عن مفردات من الكلمات المنطوقة، وهذه مفردات لها نحوُها الخاص والإعراب، يتأسسان على التوقيت في معظم الحالات. ايماءاتهم تؤديها الأيدي والوجوه والأجساد وقد أخذت وظيفة اللسان والأذن، نيابة عن عضو يعبّر وآخر يتلقّى، وكلاهما على القدر ذاته من الأهمية في أي حوار متواصل أينما كان. ومع ذلك، ففي هذه المقصورة كلها، وفي هذا القطار برمّته، لا أحد يحاور أحداً، بطريقة تشبه الحوار الجاري بينهم.

كل حركة جسمانية يومئ بها الرباعي في محادثته ـ العين، الشفة العليا، الشفة السفلى، الأسنان، الذقن، الإبهام، الأصابع، المعصم، الكتف ـ كل ملمح لديه عندهم مقام آلة موسيقية أو صوت، بما فيه من أنغام وترجيفات ودرجات مخصوصة من الإصرار أو التردد.

ومع ذلك، لا يطنّ في أذني إلا صوت القطار يتباطأ نحو المحطة المقبلة. يتأهب عدد من الركاب للخروج. أستطيع أن أجلس الآن لكن أؤثر أن أبقى حيث أنا. الرباعي يعي حضوري، طبعاً. واحدهم يبتسم لي، لا ابتسامة ترحيب، إنما ابتسامة قبول.

ملتقطاً مبادلاتهم المزوّغة المتشابكة، التي لا أجد لها اسماً، متابعاً أجوبتهم جيئة وذهاباً، وأنا مقيم في جهلي لما تعنيه، متمايلاً حسب إيقاعهم، مندفعاً إلى أمام حسب توقعاتهم، يساورني شعور بأني مطوّق بأغنية، أغنية ولدت من وحشتهم الجمعية، أغنية تغنّى بلغة أجنبية. أغنية بلا صوت.

«هذا القطار مرصود للمجد، هذا القطار

هذا القطار مرصود للمجد، وهو مقدّس طالما أنك راكبه»

(خماسي، بيدڤيل، شيكاغو ١٩٧٢)

كنت مؤخراً أستمع وأشاهد الرئيس الفرنسي يتحدث إلى الأمة لما يقارب ثلاث ساعات خلال مؤتمر صحافي متلفز. خطابه كناية عن معادلات حسابية، أي إنه منطقي ويدعو للحكم على النتائج. ولكنه لا يشير إلى واقع ملموس أو تجربة معيشة أو بالكاد.

يتمتع الرئيس بروح النكتة، وهو ذكي، يوحي بأنه مخلص، وبأنه يؤمن بالتحالف مع كبار رجال الأعمال الذي يدعو إليه، مع أنه انتُخب بما هو مرشح اشتراكي. لماذا الخطاب فارغ إلى هذا الحد؟ لماذا يبدو أنه مونولوغ من الكلمات المتقاطعة؟ لأن الرئيس تخلى عن أي حس بالتاريخ، وفقد بالتالي أي رؤية سياسية بعيدة المدى. إنه يعيش ليومه، من منظار تاريخي. لقد تخلّى عن الأمل. من هنا معادلاته الحسابية. الأمل يستولد مفردات سياسية. فقدان الأمل يعدم الكلام.

بهذا أولاند هو نموذج للحقبة التي فيها نعيش. معظم الخطابات والتعليقات الرسمية صمّاء في ما يتعلّق بما تعيشه وتتخيله أكثرية الناس في نضالاتها من أجل لقمة العيش.

توفر أجهزة الإعلام الترفيه المباشر والتافه لملء الصمت، ولولا ذلك لأخذ الناس يتساءلون عن العالم الظالم الذي يعيشونه.

يتكلم قادتنا والمعلّقون في أجهزة الإعلام عما نعيشه بالكركرة، والكركرة هنا ليست صوت الديك الرومي بل هي صوت حيتان المال.

يصعب في أيامنا هذه التعبير عن تجربة الوجود والمصير بواسطة النثر. النثر، بما هو شكل من أشكال السرد، يعتمد على حد أدنى من الاستمراريات في المعاني المتعارف عليها؛ النثر هو عملية تبادل مع حلقة محيطة من الآراء والأفكار المغايرة، يعبَّر عنها بواسطة لغة وصفية مشتركة. ولقد فُقِدت هذه اللغة المشتركة. وهي خسارة مؤقتة لكنها تاريخية.

بالمقارنة، تعبّر الأغاني عن التجارب الجوّانية للوجود والمصير في هذه اللحظة التاريخية المخصوصة ـ حتى ولو كانت أغاني قديمة. لماذا؟ لأن الأغاني قائمة بذاتها ولأن الأغاني تعانق الزمن التاريخي.

يلزم الإنسانَ قلق ليغنّي أغنيةً قلقة

يلزم الإنسانَ قلق ليغنّي أغنية قلقة

يلزم الإنسانَ قلق ليغني أغنية قلقة

أنا الآن قلق

ولكني لن أبقى قلقاً لفترة طويلة

(وودي غوثري)

إنّ الأغاني تعانق الزمن التاريخي دون أن تكون أغاني طوباوية.

إنّ التجميع الإجباري للزراعة، والمجاعة التي تسببَ بها، في الاتحاد السوفياتي ومعسكرات الاعتقال (الغولاغ) السوفياتية التي أعقبتها، وما رافقهما من موسوعات من اللغة المنافقة، بوشرت ونُفذت بلا هوادة وجرى تبريرها باسم الطوبى التي سوف يعيش في ظلها الإنسان السوفياتي الجديد، غير المسبوق في التاريخ.

بالمثل، فالبؤس الإنساني المتوسع باستمرار الذي ينشأ على الصعيد العالمي الآن، والنهب المستمر للكرة الأرضية يجري تنفيذهما والتبرير باسم طوبى تحرسها قوى السوق، عندما تكون منفلتة من أعقلتها، تصير هي نفسها طوبى حيث «يستطع كل إنسان أن يصوّت لصالح لون ربطة العنق الذي يختار»، حسب تعبير ميلتون فريدمان.

السعادة إلزامية في كل طوبى. وهذا يعني في الحقيقة أن السعادة لا يمكن بلوغها. والشفقة، في منطق المذاهب الطوباوية، تعبير عن ضعف. الطوباويات تكره الحاضر. الطوباوبات تستبدل الأمل بالعقيدة. والعقائد تحفر حفراً وتنزّل تنزيلاً. الآمال، بالمقارنة، تومض مثل نور شمعة.

الشموع والأغاني تواكب الصلاة. وللصلاة وجهان في معظم الأديان والمعابد والكنائس، حتى لا نقول فيها جميعاً. قد تكرر العقيدة إلى ما لا نهاية او هي قد تحيي الأمل. وما تقرره ليس يعتمد بالضرورة على مكان الصلاة أو ظروفها، انها تعتمد على حكايات المصلّين.

بلدة صغيرة اسمها «سان أندريس ساكامشين دي لوس بوبريس»، في ولاية «شياباس»، جنوب المكسيك. فيها كنيسة صغيرة. من الكنيسة يرتفع صوت غناء خفيض. لا يوجد قسّيس داخل الكنيسة. المرتلّون الأربعة واقفون. شابان وصبيتان. والأربعة هنود محليون.

يقف الرجلان على مسافة من المرأتين والأربعة يغنّون بأصوات متعاكسة. والمرأتان تحمل كل منهما طفلاً على ظهرها. في جانب من الكنيسة تمثال بحجم طبيعي للقديس أندريس الرسول، محفور في الخشب. إنه يرتدي جبّة وسروالاً ليس محفوراً وانما هو من الثياب الحقيقية. على أرض الكنيسة خلف المذبح نحو ألف شمعة، عديد منها في جرار زجاجية صغيرة. الباب الجانبي خلف المذبح تُرك مفتوحاً يهبّ منه تيار هوائي على شعلات الشموع التي ترتجف وتتمايل. إيقاع الأصوات وإيقاع وميض شعلات الشموع.

أخيراً يبكي أحد الطفلين طلباً للطعام. يتوقف الغناء وتعطي المرأة ثديها للطفل ليرضع. المرأة الثانية، التي لا يزال طفلها نائماً، تلتقط حقيبة عند قدميها، تخرج منها جبّة، تفتحها وتسير نحو تمثال القديس أندريس، تستبدل الجبّة التي يرتديها التمثال بالجبّة التي تحملها. الجبّة بحاجة إلى غسيل، كما توقعت.

وألف شمعة، ترتفع بضعة سنتيمترات على أرض الكنيسة، لا تزال ترتجف في مهب الريح.

توفيت سيزاريا إيڤورا العام الماضي. لم تصبح نجمة عالمية إلا عند بلوغها العقد السادس. كانت تغني أغاني برتغالية تعود إلى أفريقيا الغربية السوداء بلغة ولَكْنة ليس يفهمها معظم الناس الذين لا يتحدرون من «كاپي ڤيردي». كانت عنيدة، لا تساوم، وتصرّ على مواقفها. نبرة صوتها هي نبرة مراهِقة تجرّب حظها في خمارة للبحارة قبل أن تعود إلى البيت للاهتمام بأمّها المريضة. «لكل كلب خادمه» قالت ذات مرة. عندما طافت العالم وملأت الصالات الضخمة بالجمهور، لم تكن توحي بالإكزوتيكية. كان لها وجه مستدير مثل نهد. عندما تبتسم، وغالباً ما تفعل، تبتسم البسمة التي تعقب استيعاب حدث مأسوي.

يستمع الأغنياء إلى أغانيها؛ والفقراء يتشبّثون بها ويتبنّونها. «الحياة مكوّنة من مُرّ وعسل»، قالت إيڤورا.

أتذكّر الآن قصيدة مدهشة لمويا كانُن:

وحدهم المحرومون من أي حِمل،

يحملون دوماً الأغاني

إلى بابل،

إلى الميسيسيپي

بعضهم كان آخر ما امتلكوه أقلّ من لا شيء،

حتى أجسادهم لم تكن ملكاً لهم

ومع ذلك، بعد ثلاثة قرون، كانت إيقاعات أفريقيا العميقة

المخزونة في قلوبهم، المغروسة في عظامهم،

تحمل الأغاني للعالم.

للذين هجروا البلاد،

للصبايا في «داوننغز» و«روسيس»

للذين يرافقون مراكب الصيد شمالاً إلى «شتلاند»

تشق فضّة البحر وهي تبحر؛

او للصِبية في «رانافاست» يستقلّون مركب «ديري»

ينامون فوق الحبال في الأكواخ،

كانت الأغاني عِمْلة أرواحهم

ومعدنَ قلوبهم الصافي،

تٌستبدل بذهب آخر،

بأغاني أخرى تصدح بالصدق والنُور

عندما ترمى

على موائد ألعاب النرد لأيامهم.

(مويا كانُن، حِمل الأغاني، منشورات كاركانيت)

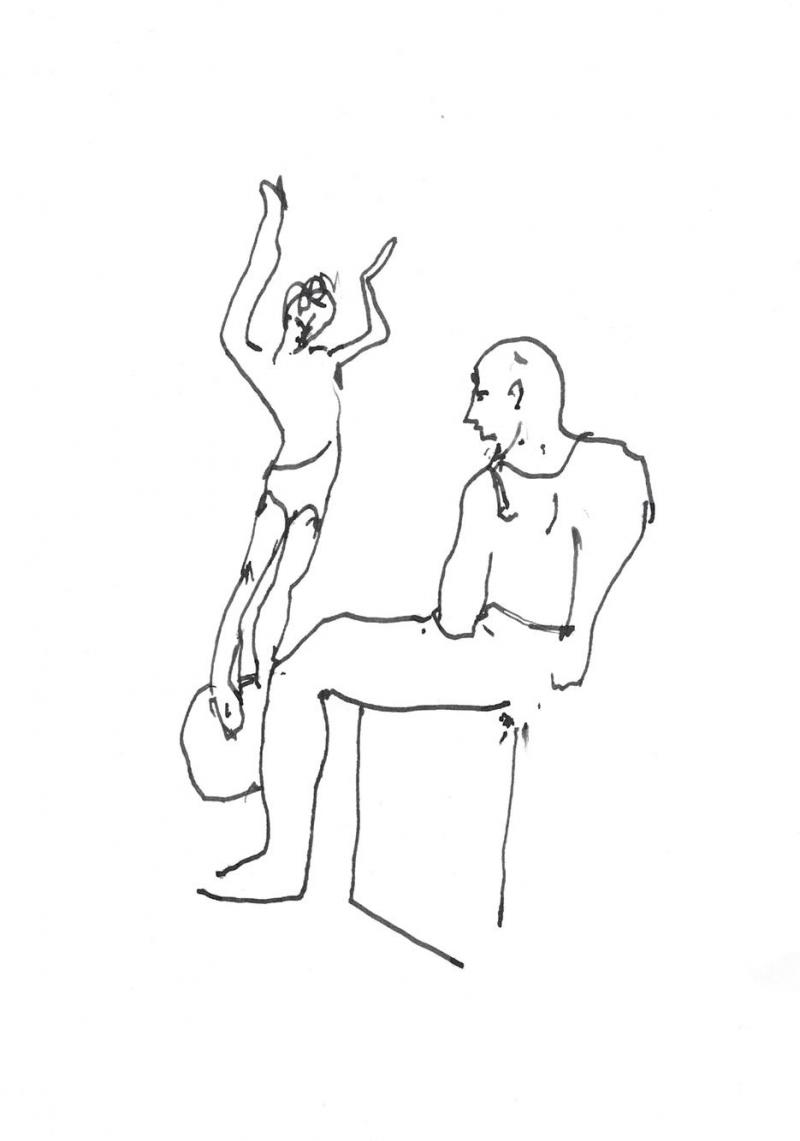

للطريقة التي بها يلاعب المغنون رتابة الزمن، أو يتحدّونها، خصائص مشتركة مع ملاعبة البهلوان والألعبان لقوة الجاذبية. شاهدت أخيراً في بلدة فرنسية عائلة بهلوان تؤدي عرضاً عند ناصية شارع قرب السوبرماركت: أباً وابنته والأبناء الثلاثة. وثمة كلب أيضاً، هو كلب صَيد إسكوتلندي. علمت لاحقاً أن الكلب كان يسمّى نيللا والأب ماسيمو. الأولاد كلهم مهزولون وزرق العيون. ماسيمو مربوع ومهيوب.

الابن البكر، لعلّه في السابعة عشرة، وربما أكثر، (يصعب تكهّن أعمارهم لأنهم لا يعرفون فئة عمرية اسمها «الطفولة») هو الألعبان والساند الرئيسي. الصبيّة، وعمرها ست أو سبع سنوات، تتسلّق عليه كما لو أنه شجرة، شجرة تحوّلت إلى جسر سقف استجلست عليه. يقف الوالد على مسافة ليست بالقصيرة خلفهما. إلى جانب حجارة الطريق بين قدميه، مكبّر للصوت وجهاز موسيقي. يراقبهما بعيون جاحظة وهو يعزف على الغيتار.

يصير جسر السقف الخشبي مصعداً ينزل الفتاة آريانا برفق إلى الأرض. ويخرّ الولد مثل مصعد، ببطء شديد شديد، فيما الفتاة تراجعت خطوة على حجارة الطريق على وقع غيتار أبيها.

جاء دور دافيد (اثنتا عشرة سنة من العمر؟) ليؤدي وصلته. عدد المشاهدين لا يتجاوز نصف الدزينة من الأشخاص. إنه منتصف النهار والناس في أشغالهم. يمتطي دافيد دراجته ذات العجلة الواحدة. يقودها نزولاً إلى الشارع، يستدير ثم يعود باذلاً الحد الأدنى من الجهد. يقوم بهذا الاستعراض من قبيل تقديم أوراق اعتماده.

ثم ينزل إلى الرصيف حيث كرة جلدية محشوة بحجم يقطينة كبيرة. يقذف نعليه ويعتلي الكرة، محركاً إياها بكعبيه ومتمسكاً باستدارة الكرة بأخمص قدميه، يقنع الكرة ببطء أن تتقدم فيتقدما معاً. يحافظ على ذراعه إلى جنبه. لا شيء يوحي بأنه يبذل أي صعوبة في حفظ توازنه على الكرة المتدحرجة.

يقف على الدراجة عالي الرأس ناظراً إلى بعيد، مثل تمثال على قاعدته. ويتقدم هو والكرة منتصرَين بخطى سلحفاة بطيئة جداً. وعند لحظة الانتصار هذه، يصدح بالغناء يرافقه أبوه على الهارمونيكا. لدافيد ميكروفون صغير ملتصق قرب عظمة فكه اليسرى.

الأغنية من سردينيا. يغني بصوت تينور بلا نشاز. إنه صوت راعٍ مستوحد، لا صوت صبي. تصف الكلمات حالة امرئ أصيب بالنحس، وهي حكاية قديمة قدم التلال.

النحس والانتصار متلازمان في وصلة استعراض تتمنى وأنت تشاهدها أن يستمر الاستعراض إلى ما لا نهاية. صوّر بيكاسو المشهد ذاته حوالي العام ١٩٠٠.

النحس والانتصار. حاولت أن أفسّر لماذا في أيامنا هذه تستطيع الأغنيات أن تشير، بطريقتها الفريدة، إلى تجربة أي منا في العالم الذي نعيش فيه، فنستطيع بذلك أن نشاركك غناءك، يا ياسمين.

بيدك اليمنى تمسكين الميكروفون، كأنه مهدّد بأن يجرفه تيار. وفيما يصل صوتك إلى درجة معيّنة، تشيرين بيدك اليمنى. تشيرين عمودياً إلى الأرض حيث أشرطة الكهرباء متكومة قرب حذائك الأحمر. وإبهام يدك اليسرى تشير إلى أسفل لا لتلامس طرف سبابتك بل طرف إصبعك الثانية. وسبابتك مطوية لتلامس باطن إبهامك الذي خفي عنّا طرفه. وفيما ينخفض صوتك، وأنت تغنين أغنيتك عن ليالي السهر، وتعلن هذه الحركة أنّ بوز الأغنية يستريح في كفّك.

نبدأ، نحن المستمعين، بالتصفيق لإيقاعك. لا علاقة لتصفيقنا بالتصفيق العادي. غرضه التزخيم وشحذ الانتباه المشترك الضروري للانتقال إلى الهُناك.

وكما تجرأنا على أن نأمل، فجأة يأتيني الهناك إلى هنا من خلالك.

راقصة فلامنكو

راقصة فلامنكو

الخربشة عن ياسمين لبرجر

الخربشة عن ياسمين لبرجر

رسمة النرجسة لبرجر وصورة الراقصة التي أرسلها له تاتو أوليفاس

رسمة النرجسة لبرجر وصورة الراقصة التي أرسلها له تاتو أوليفاس

رسم جون برجر للوحة بيكاسو

رسم جون برجر للوحة بيكاسو

«بشارة مريم»، أنطونيللو دا ميسينا، حوالي العام ١٤٧٠

«بشارة مريم»، أنطونيللو دا ميسينا، حوالي العام ١٤٧٠

رسم جون برجر للوحة أنطونيللو دا ميسينا

رسم جون برجر للوحة أنطونيللو دا ميسينا

إضافة تعليق جديد

تهمّنا آراؤكم ونريدها أن تُغني موقعنا، لكن نطلب من القراء أن لا يتضمن التعليق قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم، وأن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.