تداعت في 27 شباط 2011 مجموعات شبابية إلى لقاء في أحد شوارع بيروت (الشياح ــ عين الرمانة)، حيث كان خط التماس بين منطقتين شهدتا أشد معارك الحرب الأهلية ضراوةً. لم يكن اختيار الشارع عبثًا، بل جاء ليعبّر عن موقف رافض للحرب الأهلية التي كانت، ولا تزال، إحدى النتائج المباشرة للمنظومة الطائفية القائمة في لبنان منذ ما قبل تشكيله الكيان الذي يشبه الـ«دولة».

في تعريف النظام وشعار الحراك

تتابع عدد غفير من مثقفي لبنان في محاولة تحليل نظام هذه «الدولة» تاريخيًا، لكن كل تلك المحاولات لم ترتقِ إلى قدرة النظام على شرذمة التعدد الطائفي ورصف بعضه في وجه بعض، مباشرةً ومن دون سابق إنذار، بل بسهولة مبالغ فيها معظم الأحيان. فالنظام استطاع أن يوحّد «الشعوب» اللبنانية خلف زعماء لبنان الطائفيين، واستطاع أن يضعهم بعضهم مقابل بعض، من دون هدف يسعون إليه إلا تذكية الزعامة وتقويتها، من أجل مواجهة خصم ما في مكان مقابل... مكان يقال إنه حيّز وجود زعيم الطائفة الأخرى.

غير أنه، وقبل التداعي، كانت قد دارت بعض النقاشات «المتشنجة» التي حاولت تحليل هذا النظام، لتصل إلى اللامكان... لتصل إلى تحديد شكل النظام من دون ماهيته الاقتصادية الاجتماعية، وتحديد قواه الطائفية التي تمسك زمام المبادرة، قبل أن يفقه شعبها خريطة الطريق.

وبعد أخذ وردّ، توصّل المجتمعون إلى تحديد الشكل الطائفي لممارسة النظام، فارتقوا إلى التوافق على جعله نقطة الارتكاز، وما أن تُمس حتى يسقط دفعة واحدة. إذ إنّ الممارسة الطائفية للنظام هي التي تمنع لبنان من التحوُّل إلى دولة عادلة. دولة القانون، دولة يتساوى فيها الشعب بالحقوق والواجبات من دون أية زيادات، وتكون السلطة فيها ممثلةً له ولمصالحه، ويكون هو مصدرها.

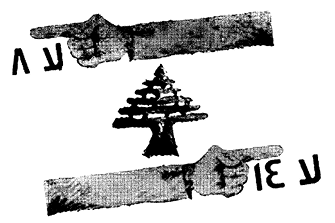

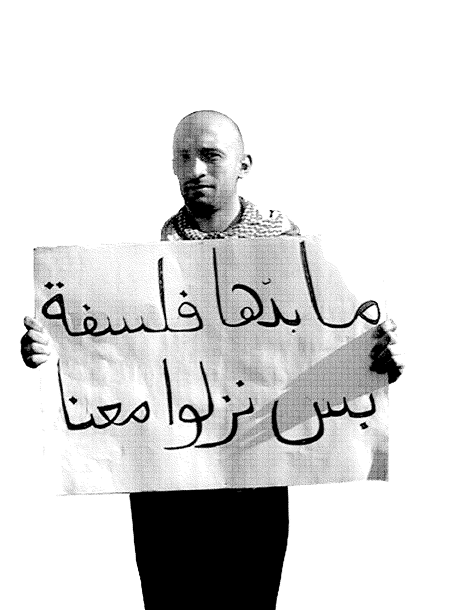

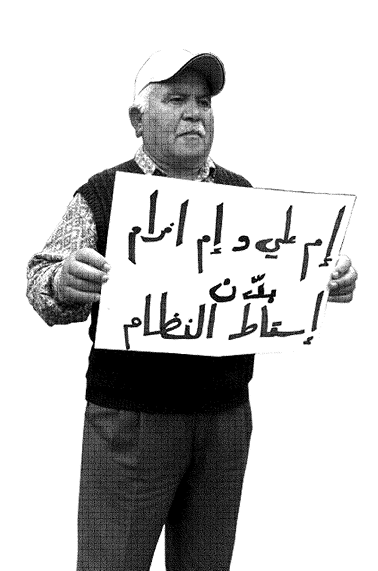

تنادوا وصوّبوا على النظام الطائفي... ومشوا، حددوا عدوهم ونزلوا إلى الشارع لرجمه بحجارة المواطنة. حددوا عدوهم بوصفه علاقات متينة بين زعماء لا وجود لهم، فما كان من هؤلاء إلا أن ركبوا الموجة، وتمددوا على أكتافها، وحاولوا استغلالها في حراكهم الطائفي عبر تسجيل النقاط على خصومهم، وتعويم أنفسهم بوصفهم طامحين إلى البناء لا إلى التحطيم. في مقابل ذلك، أصرّ البعض على إضافة مصطلح «الزعماء» إلى الشعار بعد أيام عدّة، فتحول من «اسقاط النظام الطائفي» إلى «اسقاط النظام الطائفي ورموزه»، في سبيل حماية وصيانة المطلب والهدف والشعار، ومن أجل تصويب المواجهة وأخذها إلى المكان المراد من دون السماح بخطفها إلى موقعة طائفية جديدة.

الموقف من الدستور اللبناني

في سياق الأخذ والرد، والنقاشات المستعصية أحيانًا، حاولت مجموعة ناشطين التصويب على الدستور، لأن من عدّله هم مجموعة أمراء الحرب أنفسهم. فهم من أعلن الحرب، ومن أحصى عدد القتلى، ومن وقّع وانتصر وكسب من حرب أهلية دامت 16 سنة قبل أن تلقي أوزارها بعد اتفاق على دستور يأخذ البلاد من الحالة الطائفية إلى ما يشبه دولة المواطنة. هكذا انبثقت المادة 95 من الدستور، لتعلن إلغاء الطائفية السياسية في زمن أنهكت فيه قوى النظام القائم عبر نفي أو اغتيال أو استبعاد أو محاكمة زعمائه، أو ما يُجمع العديد على تسميته «اليمين المسيحي اللبناني».

بدا اتفاق الطائف وثيقة إعلان إنتصار «الاسلام السياسي» (اليساري) على «المارونية السياسية» (اليمينية)، وما كان من مطلب «اسقاط الطائفية السياسية» إلا تكريس هذا الانتصار على «الدولة»، والتأكيد على صياغة طائفية جديدة، تظهر كاصلاح سياسي نحو المواطنة شكلًا، لتتحول تكريسًا لمنظومة تورث «السنّية السياسية» صلاحيات رئيس الجمهورية «الماروني»، وتحوّل إعادة التموضع الديمغرافي لصالح المسلمين إلى نقطة ارتكاز تهدف إلى السيطرة على مقدرات البلد من خلالها، أقله من ناحية التمثيل السياسي.

ازدادت المسألة تمويهًا عبر إصلاح توازى مع السابق، فكانت مادة إنشاء مجلس شيوخ يمثّل الطوائف وينظر في القضايا المصيرية، ومنها قانون الأحوال الشخصية. ذلك لم يكن إلا ضربًا للمساواة بين أفراد الشعب، إذ تنقسم تلك القوانين إلى 18 قانونًا، يسير الفرد طائفيًا بناءً على واحد منها، مما يميّز بين حقوق المسلمين والمسيحيين. وكأن توحيد أحكام الزواج والإرث بين الطوائف المختلفة، لا يعني إلا مسًا بالأمور المصيرية، وبالدولة، لا بل بلبنان على امتداد مساحته.

ولأن محاولات الإصلاح التي تأتت عن معارك طائفية، خصوصًا الحرب الأهلية بين عامي 1975 و2008، لم تكن سوى تسوية تستبدل هيمنة طائفية بهيمنة طائفية أخرى، ولأن التغيير لم يكن ليتم من دون المسّ بمواد مختلفة من الدستور، منها ما أُقرّ أو عُدّل منذ الدستور الأول وصولًا إلى اتفاق الطائف، بدأت الحركة دعوة إلى اسقاط النظام، لكن الاختلاف الـ «علماني» حول بعض المعارك الطائفية الجلية، والسكوت عنها، ساهم في تحويل صبغة الحراك إلى ما يشبه وجهًا ملطّفًا لقوى آذار، بكل ما للكلمة من معنى، منها أخيرًا، معركة السابع من أيار وما تلاها وسبقها، والتي أعلنت الانتقال المذهبي للسلطة، من «السنية السياسية» إلى «الشيعية السياسية» من دون أية مواربة.

الإصلاح مقابل التغيير

لم يعجب البعض طرح التغيير الثوري مقابل الاصلاح التدريجي، إذ كان هؤلاء، على ما يبدو، يسعون إلى تحسين بعض شروطهم، وهذا ما يمكن استنتاجه لدى توقفهم عند:

أولًا: طرح الزواج المدني (الاختياري) بما يعنيه من ضرب لمبدأ المساواة نهائيًا، وإبراء ذمة الزعماء المقسّمين. مع ما رافقه من محاولة استبعاد مصطلح «العلمانية» عن الحراك، وما يهدف إليه من خفض سقف الشعار، وفتح الباب أمام معظم أطراف النظام للتلطي خلفه، وما يعنيه أيضًا، من ضرب للمساواة على أساس جندري، أو على مستوى الأحوال الشخصية.

ثانيًا: إصرار البعض على الدخول في معركة مطلبية، واختزالها بقانون انتخابي جديد (نسبي وخارج القيد الطائفي)، من دون أن يفقه أن ارتباط الأمر بالمادة 95 لم يكن يعني إلا هيمنة الأكثرية المسلمة، وفي أقل الأحوال، إعادة توزيع السلطة القائمة، مع امكانية الخرق بعدد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة على كل لبنان. أي أنه أمر يعدو أن يكون تشريعًا للقائم على أعلى المستويات، ليؤمِّن تمثيل البعض من هنا وهناك، فيدخلون إلى السلطة ويتحولون إلى عدد غير مؤثِّر في بازارات الطوائف وزعاماتها (مثل تجربة النائب نجاح واكيم).

الإصلاح لا يكون إصلاحًا إلا إذا انصبّ سعيه إلى المواطنية، وأبرز شروطها هي:

ــ المساواة بين المواطنين، عبر التساوي في الحقوق والواجبات (منها الأحوال الشخصية، والتي يجب أن تكون موحدة تساوي بين الجميع، وليست اختيارية، فالقانون لا يكون اختياريًا وإلا لكانت نتائجه ضربًا للمساواة).

ــ التوافق على عقد اجتماعي جديد بين اللبنانيين.

لذلك، كان لزامًا أولًا، طرح إعادة تأسيس السلطة، أو تقويض الدولة الطائفية من أجل بناء الدولة الحديثة بمؤسساتها وتشريعاتها. وثانيًا، كسر حلقة المجموعات الطائفية بغية إقامة مجتمع واحد هو اللبناني، لا مجتمعات طائفية بديلة.

من الناحية الاقتصادية، تبلورت المعركة على أهداف محددة هي:

ــ الانتقال من الاقتصاد الريعي المتحالف مع الاقطاع، إلى الاقتصاد الذي يحفّز القطاعات المنتجة، وإن كانت صغيرة، وحمايتها من الشركات الكبرى العابرة للقارات.

ــ الشروع في عملية بناء مصانع على امتداد الأراضي اللبنانية، تعالج أزمة البطالة، وتعيد التوازن إلى الاقتصاد الحقيقي في مقابل القطاعات الخدماتية الوهمية غير المنتجة، والتي ترتبط بالظروف السياسية والأمنية مباشرةً. وهذا التبديل تقويض لارتباط الطوائف بالخارج، وربطها بلبنان ومصالحه ومصالح شعبه على حساب كل آخر.

فكم من اللبنانيين تفاءلوا بحزب ما خيرًا، وما لبث أن أصبح هذا التفاؤل مأساة واقعية استحالت إلى طرح طائفي أو مذهبي، أو إلى اللعب السياسي كما بقية الأطراف، فانتقل المشروع الاصلاحي إلى مشروع هيمنة، وتحوّل المصلح إلى فاسد؟ وكم من مشروع كان الشعب اللبناني قد أمل فيه خيرًا، فوجد أنه حقّ يراد به باطل، فتكرّس الانقسام الطائفي وبقي؟ فضلا عن ذلك، لا تُخفى كمية المشاريع الاصلاحية والتغييرية التي تم العمل عليها شهورًا وسنوات، وبقيت قابعة في الأدراج من دون أن تتحول إلى مشروع سياسي أو مؤسسي فعلي في لبنان؟ فالذهنية القائمة هي المشكلة التي يجب معالجتها عبر ممارسة جديدة تختلف بالضرورة عن الممارسة السائدة، وتقوم على المواجهة الشعبية لا النيابية.

في كل هذا لم يكن للسير في عملية اسقاط الدستور أو تعديل عدد كبير من مواده أيّ صدىً أو قوة دافعة، مع ما يمثله من تأسيس لمحاولة خلق حركة شعبية ضاغطة من أجل القيام بتغيير كامل متكامل لا ترتبط أموره ببعض المطالب الجزئية فحسب، بل تتعداها إلى حركة اعتراض شاملة تنظر إلى الفقر والسياسات الضريبية غير العادلة، ومسألة العدالة الاجتماعية، والقوانين المدنية للأحوال الشخصية، وفكّ الارتباط بالخارج، ومحاسبة المسؤولين عن كل ما وصلنا إليه من أزمات لا تزال تطلّ برأسها بين الحين والآخر. فمن أجل تعديل الدستور، أو السير بهذا المطلب دفعة واحدة، كان من الضروري خلق حركة شعبية ضاغطة تسقط النظام بدايةً، وتؤسس مجلسًا انتقاليًا يضع دستورًا جديدًا يوافق عليه اللبنانيون. ويعود ذلك لسبب رئيس هو أن مسألة تعديل مادة من مواد الدستور، تتطلّب موافقة ثلثي المجلس النيابي، وقرارًا حكوميًا، وعددًا كبيرًا من الأمور التي تشكّل عائقًا فعليًا لا يمكن تخطيه، فيبقى النظام القائم، من دون تعديل دستوري وتغيير سياسي إلا عبر حرب أهلية جديدة، تنقل لبنان من ممارسة طائفية للنظام إلى ممارسة طائفية أخرى مشابهة.

تحويل خط سير التظاهرات

ارتكزت فكرة ضرب مشروع بناء حركة شعبية ضاغطة أو السعي في سبيلها، وأكثر من أي وقت مضى في الحركة، على محاولة تحوير خط سير التظاهرات. فبعد أن كانت الأولى في منطقة شعبية هي طريق صيدا القديمة «الشياح ــ عين الرمانة»، والثانية في المنطقة الشعبية في برج حمود تجاه «مؤسسة كهرباء لبنان»، كانت الثالثة في منطقة الأشرفية تجاه وزارة الداخلية، وشارك فيها أكثر من 25 ألف متظاهر.

أُخذ القرار بضرب الحراك، عبر ايجاد كتلة بشرية «حزبية» تصوّت على تحويل خط سير التظاهر من مناطق شعبية تحاكي مطالب الناس في مناطقهم، إلى مجلس النواب الذي يشكّل:

ــ أولًا: خط سير يعتمده الحزب الشيوعي اللبناني لتظاهراته منذ أكثر من عشر سنوات.

ــ ثانيًا: خط سير يمر نصفه (على أقل تقدير) بمناطق غير شعبية، ليصل نهايةً، وفي يوم الأحد، إلى وسط المدينة وأبنيتها الفارغة، لأنها مكاتب تعطّل في مثل هذا اليوم، فيتحول شعار «يللي واقف عالبلكون نزال نحن شعبك هون» إلى شعار فارغ، لأن أحدًا لا يقف على «البلكون». ومن هنا لن يسمع أحد هذا الشعار، وغيره الكثير، إلا بعض الأحجار المتراصة على شكل بناء. يضاف إلى ذلك ان النواب والوزراء غير موجودين في مكاتبهم، بل يتربعون في منازلهم الطائفية بامتياز، في مناطق متوزعة على 10452 كلم مربع.

لذلك، عندما بدأت تثمر التظاهرات عبر خلق رأي عام متعاطف، وحركة شعبية ضاغطة، اتخذ قرار المواجهة بفرط الحراك، وتفريغه من مضمونه. فالخطاب السياسي الضامن لم يكن متبلورًا، وأسقط بعد حوالي الشهرين من العمل اليومي من أجل صياغة ورقة مبادئ سياسية تحمي الحراك وتطرح العلمانية، وتسمي قوى 14 و8 آذار بالاسم، لتشغل حيّزًا حقيقيًا مواجهًا لهم. فتم تطيير الورقة على أيدي البعض، على الرغم من أنها صيغت بمشاركة الجميع، وتم ضرب أية امكانية لخطاب سياسي واضح ومباشر ضد النظام وحرّاسه. ومن هنا تمت المساهمة في ضرب الحراك وتفريغه من الحراك نفسه، لا بل تجييره لصالح النظام عبر إظهاره قويًا متماسكًا، بعدما منحته الحركة جرعة قوة إضافية بسبب تشتتها.

فرطت سبحة التظاهرات؛ فنزل العدد من ٢٥ ألف مشارك إلى بضعة آلاف، وتحوّل الخطاب الشعبي الجامع إلى خطاب مفرّق، يسقط على الناس إسقاطًا فيدعوهم إلى أماكن يعرفون تمامًا أنها لن تؤدي إلى شيء. تحوّل الحراك من أرض الواقع إلى أرض المهاترات السياسية، إلى مجلس لا عمل له إلا الشحن الطائفي والكلام الاستفزازي والتفريقي والطائفي والسباب والشتم، وتحديد ساعة الصفر في معارك طائفية فئوية جديدة.

بدأ التشاحن حول الموقف من القضايا الأساسية ــ الوهمية التي ينقسم البلد بناءً عليها: المحكمة والسلاح. وبدأت القوى الدائرة في فلك 8 آذار (القومي والشيوعي وحركة الشعب)، وإن أنكرت ذلك، تفرض المعركة وكأنها مواجهة للسياسات الحريرية الاقتصادية فقط، وكأن الباقين لا حول لهم ولا قوة، وكأن من يعزز النظام الطائفي ليس طبقة سياسية كاملة متكاملة، بل «الحريري» في شخصه، وكأن لا علاقة لقوى 8 آذار بكل ما يحدث، لا بل النظر إلى هذه القوى بوصفها تحمي المواطنين وكأنها تريد بناء الدولة.

مسامير في نعش الحركة

في الجهة المقابلة، دخلت القوى الطائفية أيضًا، في لعبة تقويض الحراك، خصوصًا تلك التي تدعو إلى «الإصلاح والتغيير». فبعد أن كان «التيار الوطني الحر» من الداعين إلى العلمنة، تراجع إلى خطاب فئوي يطالب بحقوق المسيحيين، معتبرًا أن المسلمين ينالون حقوقهم كافةً، ناسيًا أن الأزمات المتتالية تطال جميع الطوائف اللبنانية، لا الطائفة المسيحية فقط.

ما زاد الأزمة، أن التيار نفسه كان قد حارب التظاهرات بوصفها حركة مشبوهة تريد هيمنة «الإسلام» على الدولة، علمًا أنه يتحالف مع أطراف هي الأقوى على الصعيد اللبناني، وهي أطراف إسلامية بامتياز (حزب الله وحركة أمل)، يتخلى لها يوميًا عن حقوق المسيحيين، لا بل يسير في معركة سياسية تساهم في سيطرتها على لبنان بأكمله.

كل هذا الكلام السياسي دخل في صلب الحركة الفتية، الحركة التي ساهم الإعلام بدوره، بضربها، بدءًا باستضافة الاعلامي «مارسيل غانم» مجموعة ناشطين يتحدثون عن الحراك من خارجه، والتزم ناشطة فقط من لائحة تضم حوالي 12 اسمًا والمقدمة له رسميًا. هكذا أتى من جهة مقابلة، بأناس يمارسون السياسة ويدخلون في صلب المنظومة الطائفية، أناس يمارسون السلطة منذ ما قبل الحرب الأهلية، ليحاسبوا الحركة وكأنها حزب يمارس السلطة منذ الأزل. فطرح أمورًا وحاسب الناشطين على مشاريع غير مطلوبة من الحراك أساسًا، واستلذ بإقامة السبق الصحافي على حساب أي تغيير ممكن، وانسجم مع ممارسة اللعبة الطائفية المقيتة للسلطة التي يغذيها الإعلام الطائفي اللبناني، ومارس دوره في تعرية أية عملية تغييرية.

لم تقف الأمور عند هذا الحد، فإضافة إلى الحلقة المسيئة من برنامج «كلام الناس»، حاول «تلفزيون الجديد» أخذ الأمور إلى منحى آخر، فبدأ بتحوير شعار التظاهرات، محولًا إياها من «اسقاط النظام الطائفي» إلى «إلغاء الطائفية السياسية». والشعار الأخير، كما هو معروف، طرح للرئيس نبيه بري، مع ما يعنيه من محاولة تجيير التظاهرات إلى مساومات وبازارات سياسية. وكان دلو شاشة تلفزيون «الوطني الحر» مموهًا كذلك، فحاولت مقدمة برنامج «فكر مرتين» شيرلي المر، وعبر شتى الطرق، تعويم التيار الذي تقف على شاشته، فاصلةً بين النظام الطائفي والفساد، ومحاولة انتزاع صك براءة من أحد المدعوين يتمثل بدعوة التيار إلى الحركة. وكأن المقدمة نسيت أن الفساد هو في غياب المحاسبة، وأن محاسبة أي فرد في لبنان ستتحول حتمًا إلى محاسبة للطائفة التي يمثلها في دولة المحاصصة، مع ما لذلك من تأثير نهائي على الإدارة وتكريس للفساد والترهُّل والارتكابات.

إضافة إلى كل ما سبق، لم يكن لشاشة «ان بي ان» المحسوبة على الرئيس بري إلا الدور السابق إلى ضرب التحرك، فمارست ما مارسه الآخرون، وغطّت الحراك ببرنامج يُدعى «الغاء الطائفية السياسية» حاول تشويه شعار «اسقاط النظام الطائفي». فالأخير هو أكثر من مجرد الغاء الطائفية على المستوى السياسي التمثيلي، بل هو الغاء للمنظومة الطائفية بأكملها؛ التربوية والإعلامية والإدارية وأحوال النفوس... الخ.

ساهم كل هذا في ضرب التحرك، عبر صبغه طائفيًا، كل هذا والحراك يتحمّل ضربة تلو أخرى. نحن نتحمّل مسؤولية عدم إقامة تنظيم متين وصلب، لا تخرقه الأجهزة الأمنية والحزبية الكثيرة، إذ سعينا إلى اسقاط النظام من دون تنظيم متماسك، لا بل كانت ثغرة عدم وجود قيادة، وعدم وجود مجموعة متحدثة باسم الحراك تراقب الإعلام وتتدخل حينما يجب، مزيلةً الالتباس الذي يبنيه المتحدثون باسمنا من ناحية، وناشرةً كافة التحركات وداعيةً إليها من ناحية أخرى، إلا الضربة القاضية.

لذلك كله، يمكن القول إن الأسباب التي قضت على الحراك تتمحور حول عدم إظهار موقف سياسي صريح بدايةً، وعدم القدرة على تنظيم الأمور وفق هيكلية متينة لاحقًا، إضافة إلى مجموعة النجوم التي حاولت التسلق على ظهر الحركة، وعلى مجهود الآخرين، مما أدى إلى إختلال التوازن، وسقوط الحركة يوميًا، حتى وصلت إلى تظاهرة تضم حوالي ٥٠٠ ناشط. بالتالي، وصلنا إلى نقطة اللاعودة التي ألزمت الناشطين الانفصال، وتشكيل مجموعات صغيرة تعمل وحدها، تنفّذ ما تراه مناسبًا، وتدعو إلى تظاهرات وتحركات جزئية. فمنهم من تعلّم الدرس ولجأ إلى خطاب سياسي متماسك وتنظيمي متين، ويحاول يوميًا إقامة تحركات شعبية بسقف مرتفع. ومنهم من اعتبر أن الأزمة لا يمكن معالجتها إلا بالتوعية على بعض الأمور، وإن كانت بطريقة فوقية لا ترى إلى الواقع وتنطلق منه، معتبرةً أن الناس لا تعرف حقوقها، وأنها ما أن تعلمها سوف تقوم للمطالبة بها. وبقيت أخيرًا مجموعة حزبية صغيرة تجتمع باسم «حركة اسقاط النظام الطائفي» من دون أي تحرك.

هذه الأحزاب، وبعد أن انهزمت مشاريعها كافة سابقًا، لم تقم بأي نقد ذاتي، بل أعادت الكرّة، فهيمنت على الحراك بخطاب ملتبس يعوّم أحد الأحزاب الطائفية باسم المقاومة، تحت تبرير أنها على تناقض ثانوي آني معه، متناسيةً أن مواجهة الطرح الطائفي لا يكون بمعايير مزدوجة، وكأن التحالف مع طرف طائفي، وإن بالمواربة، يخدم مصلحة مشروع بناء الدولة الجامعة!

إضافة تعليق جديد

تهمّنا آراؤكم ونريدها أن تُغني موقعنا، لكن نطلب من القراء أن لا يتضمن التعليق قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم، وأن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.