جارالله عمر (١٩٤٢-٢٠٠٢) احد قادة الحزب الاشتراكي اليمني والمعارضة اليمنية.

من ابرز المساهمين في الدفاع عن صنعاء خلال حصار السبعين يوماً الذي فرضته القوات الملكية ضد الجمهورية. اسهم في تأسيس الحزب الديمقراطي الثوري، بما هو انشقاق يساري عن الفرع اليمني لحركة القوميين العرب. سجن في صنعاء لثلاث سنوات. غادر الى عدن ١٩٧١.

اسهم في تأسيس الحزب الاشتراكي في ١٩٧٨ وفي قيادة الجبهة الوطنية الديمقراطية المعارضة لحكم علي عبدالله صالح في شمال اليمن ١٩٧٥-١٩٩٠. دعا الى التعددية الحزبية والسياسية بعد احداث كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ في الجنوب اليمني وكان من ابرز المفاوضين من اجل الوحدة اليمنية العام ١٩٩٠. اسهم في اعادة بناء الحزب الاشتراكي في اليمن الموحد بعد حرب ١٩٩٤ وتقلّد مسؤولية الامين المساعد في قيادته. اغتيل يوم ٢٨ كانون الأول/ديسمير ٢٠٠٢ وهو ينهي القاء خطابه في مؤتمر حزب الاصلاح اليمني، مكرّساً التحالف بين ابرز حزبين معارضين لعلي عبدالله صالح. لا تزال الشبهات تحوم حول مسؤولية طاغية اليمن عن هذا الاغتيال.

كان خطاب جارالله بمثابة وصيته الاخيرة: مطالعة بليغة من اجل الديمقراطية وتكافوء الفرص في تأمين لقمة العيش والعدالة الاجتماعية المتاحة للجميع. في ما يلي سلسلة مقابلات أجرتها ليزا ودين مع جارالله عمر في صنعاء، اليمن.

كيف جاء جارالله عمر إلى الدنيا؟

أنا من مواليد عام ١٩٤٢ وقد عثرت على هذا التاريخ في مصحف تركه والدي، رحمه الله، في المنزل، وكتب بالسنة الهجرية، ومن خلال وصيته تلك، فقد ولدتُ قبل وفاته بـستة أشهر، حيث أصيب بمرض مفاجئ.

كان والدي معلّماً في كتّاب القرية التي ولدتُ فيها، وهي تسمّى كُهال، تابعة لناحية النادرة بمحافظة إب، بالإضافة إلى القرية المجاورة، وقد كان لديه وجاهة اجتماعية هامّة، حيث كان يقدّم الرعاية إلى أناس آخرين في المنطقة، بخاصة ممّن تحلّ بهم النكبات أو ممّن يريدون أن يتزّوجوا وغيرها، حتى إنه عندما توفّي خلّف وراءه ديوناً كثيرة، على الرغم من رهنه جزءاً من الأراضي الزراعية التي كانت بحوزته، وكانت هذه الديون عبئاً على والدتي التي تكفّلت برعايتنا أنا وأختي التي تكبرني بالعمر.

«أريدك أن تكون مثل أبيك»

قبل أن يُتوفّى والدي، رحمه الله، استدعى والدتي، واسمها سعديه بنت صالح سعد الفقيه، وقال لها إنه يشعر بأنّ موته يدنو بسرعة، وطلب منها رعايتي، فقد كنت الابن الوحيد إلى جانب أختي الكبيرة والوحيدة، وقال لها إنّه يرجوها ألّا تتزوّج برجل آخر بعد موته. وقد وفت أمي بذلك، على الرغم من أنّ عمرها لم يكن يتجاوز حينها الـ٢٧ عاماً، وكابدت المشقّات في سبيل تنشئتنا بطريقة صحيحة أختي وأنا، حيث اتّجهت إلى احتراف التطريز والخياطة وتربية البقر والدجاج وبيعها لكي تسدّد ديون والدي التي تركها لنا بعد وفاته.

خلال السنوات السبع الأولى من حياتي ألحقتني والدتي في كُتّاب القرية، وفي نحو عامين أو ثلاثة أكملت القرآن وتعلّمت الخطّ وكافّة المستلزمات البسيطة التي كان يقتضيها مكتب الكتّاب المتواضع. وقد كانت والدتي تزرع في ذاكرتي ووجداني حقيقة مهمّة وتكرّرها لي كلّ يوم، وهي أنّ والدي كان متعلّماً، وكان يعلّم الناس القراءة والكتابة، وتحثّني على قراءة الأوراق التي خلّفها لنا في المنزل، وتقول لي: «انظر لقد كان خطّه جميلاً، وأريدك أن تكون مثله».

وكانت تقدّمه لي باعتباره رجلاً شجاعاً وتقيّاً وصادقاً يحترمه الجميع، وحينما كنت أرتكب خطأ ما كانت تنبّهني إلى أنّ «هذا الأمر لا يناسب اسم والدك»، وكان هذا يكفي لردعي عن القيام ببعض الأخطاء والتصرفات المشروعة بحكم سنّ الطفولة. حاولت أن أشارك خالي وعمّي في مهنة الزراعة إلى جانب رعي الأبقار والأغنام، لكنّني لم أنجح في ذلك، ربّما لبُنيتي الصغيرة وجهدي القليل، وربّما لأنّني لم أكن مقْبلاً على ذلك بكلّ جوارحي.

حينئذ تعلّقت بهاجس الانتقال إلى مكان آخر للدراسة، وكان طموحي أن أصبح قاضياً أو حاكماً، مثل هؤلاء الذين يتعلّمون في صنعاء أو ذمار، لكنّ والدتي كانت تعارض ذلك، لأنّها لا تريد أن تفارقني، لكنْ عندما بلغ عمري نحو الرابعة عشرة انتقلت إلى قرية للجلوب، وهي قرية كبيرة لي أصدقاء فيها، وكان مستوى التعليم فيها أعلى نسبيّاً ممّا كان عليه الوضع في كتاب قريتي الصغيرة، وقد قضيت فيها عامأً كاملاً، حيث تعلّمت خلال هذا العام تجويد القرآن وإتقانه، بالإضافة إلى الخط والحساب وغيره.

أن تكون متعلّماً

بعد ذلك عدت إلى القرية، ولاحظت أنّ شباباً من عائلة بيت الطيب في القرية المجاورة لنا كانوا قد ذهبوا إلى مدينة ذمار للتعلم وعادوا إلى المنطقة وهم يرتدون الملابس البيضاء النظيفة، والناس يلتفّون من حولهم، حيث لفتوا انتباه الناس بأنّهم أصبحوا متعلّمين، وكان من بينهم الأخ عبد الواسع الطيّب، وهو ضابط متقاعد حالياً، فذهبت إليه، وقلت له إنّني أريد أن أذهب معك إلى مدينة ذمار للدراسة. وقد رحّب الطيب بالفكرة، وأخذني معه إلى مدينة ذمار، وكان عمري حينها ١٦ عاماً تقريباً، وهناك سكنت في منزله، حيث كان هناك عدد من الراغبين في الدراسة في المدرسة الشمسيّة.

والدتي بالطبع لم توافق على ذهابي إلى ذمار إلّا على مضض. غير أنّني أقنعتها بأنّه إذا لم تسمح لي بالذهاب بصورة علنيّة وشرعيّة فإنّني سأفعل ذلك بدون موافقتها، فاضطرت للموافقة، وجهّزتني بما يلزم من الدقيق والسمن والحطب، وتولّى خالي وأحد أقاربنا نقلي مع بهيمة تحمل مؤونتي إلى ذمار.

المشكلة الكبرى التي واجهتني هي أنّني دخلت المدرسة الشمسية في ذمار وأنا كبير في السن، حيث كنت قد تجاوزت السادسة عشرة وكانت المناهج في المدرسة كثيفة، في الفقه وعلوم اللغة والمنطق، وكل هذه المتون كان لها ملحقات لا بدّ من حفظها، وقد وجدت نفسي متأخراً عن طلاّب كانوا يصغرونني سناً، ولكنّهم كانوا قد قطعوا شوطاً كبيراً في مضمار هذه المتون أو الملخّصات، وانتقلوا إلى قراءة الشروح ولهذا كان عليّ المذاكرة نهاراً وليلاً للّحاق بهم.

في العام التالي، أقنعتُ ابن عمي، واسمه ناجي عمر، بمغادرة القرية والالتحاق بالمدرسة الشمسيّة في ذمار، وكان والده حينها يرفض ذلك، لكنّنا تآمرنا عليه، وقمنا بترتيب فراره معي دون علم والده، ووضعناه أمام الأمر الواقع، وهكذا اصبحنا نحن الإثنين في مدينة ذمار. وقد كنّا نخرج إلى الجامع قبل صلاة الفجر ولا نغادره إلّا لنصف ساعة للفطور ثمّ نعود لتناول الغداء بعد أن نكون قد قضينا وقتاً طوال النهار، ولهذا كانت لدينا ساعات قليلة للنوم. وتمكّنّا خلال عامين من حفظ الكثير من المتون، بما فيها «ألفيّة ابن مالك» و«متن الأزهار»، وشرعنا بقراءة الشروح، وكنا ندرس على يد أكثر من عالم وأكثر من فقيه، من بينهم إسماعيل السوسوه وزيد الأكوع وحمود الدولة وأحمد سلامه.

وقد ظللنا في الدراسة بالمدرسة الشمسية حتى العام ١٩٦٠. نلنا هناك إجازة دراسية، وقد كنّا نقضي نحو اسبوعين في زيارة الأهل، ثمّ نعود إلى الدراسة.

صنعاء والمظاهرة الأولى

بداية التفكير بالطلوع إلى صنعاء جاءت بسبب الدراسة المتعبة في ذمار، إضافة إلى أننا لم نكن نتسلّم أي راتب بل نعتمد على ما يأتينا من القرية، وكنا نطبخ لأنفسنا، وهذه العملية كانت تأخذ من وقتنا الكثير، على عكس صنعاء، فقد كانت مدرسة العلوم مدرسة رسمية والإمام ينفق عليها من بيت المال وكانت هناك وجبات منتظمة، بالإضافة إلى مرتّب صغير لشراء بعض المستلزمات، كما أنّ الكتاب المدرسي كان متوافراً وبدون عناء.

ذهبنا إلى صنعاء نراجع وزارة المعارف، وكان الوزير حينها القاضي عبدالله الحجري رحمه الله، ولم ننجح في مسعانا في المرحلة الأولى، لكنّنا حصلنا على وعد بأن تكون لنا الأولوية في حالة وجود مقاعد شاغرة. عدنا إلى ذمار. وبعد أشهر كانت لنا عودة مجدداً إلى صنعاء، وحينها حصلنا على موافقة للالتحاق بالمدرسة العلمية، وقد شرعنا في الدراسة بمدرسة دار العلوم، ولم تكن المناهج مختلفة عما هو موجود في ذمار إلّا أن الدراسة في ذمار كانت طوعية وتعتمد على الجهد الشخصي، أما في «دار العلوم» فقد كانت منظّمةً ورسمية ولها أوقات محدّدة، كما أنّ هناك اهتماماً بالأدب والشعر والتاريخ والسياسة. وأتذكّر أنّ [الشاعر] المرحوم عبدالله صالح البردوني كان يقوم بتدريسنا مادة الأدب في مدرسة دار العلوم.

بعد عدّة أشهر من دخول مدرسة دار العلوم شاركنا في مظاهرة الطلبة التي قامت قبل الثورة، والمظاهرة في الواقع بدأت كاحتجاج على تصرفات الإدارة في المدرسة الثانوية في صنعاء، وكان يومها يديرها الأستاذ علي الفضيل، حيث تقدّم الطلاب ببعض المطالب، منها تحسين الغذاء وغيرها من القضايا، لكنّ هذه المطالب كانت مجرّد ذريعة أو مظهر خارجيّ للغليان الذي ساد قطاع الطلاب، وكان هناك استعداد نفسي للاحتجاج على النظام السياسي بكامله.

لذلك ما إن خرج الطلاب إلى الشارع للاحتجاج حتى التحق بهم طلاب مدرسة العلوم والمدرسة المتوسطة وباقي المدارس، وانتقلت المظاهرة بعد ذلك إلى مدينة تعز، حيث قامت مظاهرة في مدرسة الأحمدية، واستمرت طوال اليوم تقريباً، وكانت المظاهرات ترفع شعارات تطالب بسقوط الملكيّة، ورفعت صور جمال عبد الناصر.

ذهب المتظاهرون إلى مبنى الإذاعة، وهناك حصل اشتباك بباب الإذاعة وأصيب الأخ يحيى العماد وآخر لم أعد أتذكره، ثمّ عادت المظاهرة في محاولة لاقتحام وزارة المعارف وجرى تهشيم سيارة الوزير، وبعد ذلك ذهب الطلاب إلى الكلية الحربية، وحاولوا توجيه نداء إلى ضباط الجيش ليفتحوا لهم الكلية للدخول، لكنّ الضبّاط الذين كانوا يستعدون للقيام بالثورة أغلقوا الأبواب في وجوهنا، فعدنا إلى ميدان التحرير ثمّ إلى باب الروم، وهناك خرج الحرس الملكي وأحاط أفراده بالطلبة المتظاهرين، وأُعادونا إلى داخل المدينة بعد اعتقال بعض زملائنا واقتيادهم إلى السجون. وأتذكر أنّ من بين زعماء الطلاب يحيي العماد وأحمد العماد (وهو حالياً عضو في الحزب الحاكم) وراجح المالكي وأحمد العبيدي وحسن العربي، بالإضافة إلى مجموعة من الطلاب الأكثر ثقافة والأكثر اهتماماً بالسياسة، وهؤلاء بلا شكّ كانت لهم صلات سياسية واسعة، ولم يكن في ذهنهم موضوع مطالب تحسين الغذاء وغيرها من المطالب، وقد حوّلوا المظاهرة إلى تظاهرة سياسية واضحة.

وذات يوم دخلنا إلى المدرسة فوجدنا الأخ علي صلاح، أحد القادة البارزين، وقد ألقي القبض عليه ويدقّون القيد على رجليه، فتأكد لنا حينها أنّ الاعتقالات اتّسعت، فانسحبنا أنا وابن عمي ناجي عمر وهربنا سيراً على الأقدام حيث صعدنا على متن سيارة، لكنها تعطّلت وقعدنا يومين على الطريق، ثمّ واصلنا السير على الأقدام إلى رداع ثمّ البيضاء ومكيراس حيث أمضينا ليلة في إحدى القرى خارج مكيراس في طريقنا إلى عدن.

bid14-p74-75.jpg

خلال انتفاضة التواهي في آذار / مارس ١٩٦٧

عدن الإنكليز وكلّ الأجناس

الآن في طريقنا إلى عدن سوف نتحدث عن رحلتنا، رحلة الهروب من صنعاء إلى عدن طبعاً، بتنا عند السلطان محمد جعبل. وفي الصباح بسبب الخوف، لم ننتظر حتى يخرج السلطان ونودعه ونشكره على استضافتنا عنده، كنّا نخشى أن يقبض علينا ويعيدنا إلى الإمام بعد أن أمضينا خمسة أيام في رحلتنا من صنعاء إلى هذه المنطقة ــ لودر ــ التي تقع الآن في محافظة أبين، فخرجنا في الصباح بعد الإفطار ومشينا، وأخطأنا الطريق إلى عدن ثمّ سألنا المواطنين ودلّونا على الطريق إلى عدن، وفي نقطة اسمها إمعين وهي نقطة جمارك أوقفونا وحقّقوا معنا وسألونا إلى أين ذاهبون وهل نحن من الطلبة الهاربين. قلنا لهم نحن طلبة ولكنّنا لسنا هاربين! خفْنا وخشينا أن يكون إيقافنا والتحقيق معنا قد أتى بأمر من السلطان، ولكن لم يكن ذلك صحيحاً وإنما كانت لدينا أوهام والسلطان لم يسأل عنا بعد ذلك. وبعد ساعتين تمّ إطلاق سراحنا وركبنا سيارة إلى منطقة شقره قرب زنجبار التي هي الآن عاصمة محافظة أبين. الركوب في السيارة شيء جميل بعد عناء السير على الأقدام.

بتنا في زنجبار، وفي اليوم الثاني ركبنا إلى عدن في سيارة أخرى، ووصلنا نقطة دار سعد في مدخل عدن. وعند نقطة للشرطة هناك شاهدنا الجنود الإنكليز، كانت أوّل مرة نشاهد فيها «ناس شقر طوال». أوقفونا في النقطة وأخذوا التفاصيل عن أسمائنا، والذين حققوا معنا هم شرطة من العرب والإنكليز. قالوا إن دخول عدن المستعمرة غير مسموح به بالخناجر التي معنا ــ «توزه» او الجَنْبية ــ و«لازم تطرحوها هنا». قلنا لهم إن هذه ملكنا وهي غالية الثمن «فكيف نطرحها؟»، قالوا «لازم تطرحوها في الأمانات وسوف نعطيكم استلام»، وقد طرحناها وغيّرنا ملابسنا، أخذنا ملابس أخرى فوطه و«شميز» وخلعنا القمصان التي كنا نرتديها وواصلنا إلى عدن بعد ذلك. وعند وصولنا دُهشنا عندما شاهدنا منظر مدينة عدن، كان شيئاً مثيراً. منظر عدن يخلب العقول، يختلف عمّا كان في صنعاء أو ذمار التي عشنا فيها. كانت الطرق منظّمة والسيارات تمشي بشكل مستمر، والشوارع نظيفة، والبشر الذين يمرّون في الشوارع مختلطين من كل الأجناس الأبيض والأسود والأوروبي والإثيوبي إلخ.

وكانت الأسواق والمطاعم والدكاكين عكس ما كانت في الشمال، فيها الدكاكين والباعة المتجولون ولا توجد ضجة كبيرة، والناس نظيفون في ملابسهم وليس هناك على اكتافهم سلاح أو خناجر على خصورهم، ولفت انتباهنا كثيرا من المارة دقونهم محلوقة ورؤوس الأغلبية مكشوفة تبدو عليها حلاقة الشعر الجديدة التي كانوا يسمونها «تالوه»، وهذا لم يكن موجوداً في المملكة المتوكلية اليمنية. وعندما حل المساء عشنا منظر المدينة المضاءة بالكهرباء. وعلى الرغم من أنه كان في صنعاء وذمار كهرباء لم تكن الشوارع مضاءة مثلما هو في عدن. السيارات كثيرة بالقياس إلى صنعاء فالسيارات الصغيرة والمتوسطة غير موجودة أصلاً. من الأشياء التي لفتت انتباهنا أنّ أحداً لم يهتمّ بنا، عكس المناطق التي مررنا بها في الشمال أو مناطق المحميّات في الجنوب فكنّا نلفت انتباه الناس أثناء مرورنا بملابس طلاب المدارس الدينية. هنا في عدن غيّرنا الملابس وصرنا نمشي في الشارع والإثنين مع بعض، ولم يهتمّ بنا أحد ولم يسألنا أحد من انتم أو من أين أنتم. كانت المدينة مزدحمة بالناس وفيها عشرات البشر من كلّ الأعمار ومن كل الأجناس. وعندما حلّ المساء احترنا أين ننام. كان معنا ستة ريالات أعطانا إياها محافظ البيضاء وكانت كثيرة في ذلك الوقت، ولكن ما عرفنا كيف نتصرف. اهتدينا إلى مطعم قريب من المكان الذي وصلنا إليه في مدينة كريتر ويقع بجانب الجوامع. أكلنا وكان الأكل مختلفاً عنه في صنعاء. الخبز الجديد. أكلنا بشهية الكبد والكلاوي، وجبات لم تكن موجودة في صنعاء. بعد ذلك دفعنا الحساب ريـال واحد واعادوا لنا الباقي من الريـال، طلع قيمة الوجبة شلن ونصف. وكان الريـال قيمته خمسة شلن كما أعتقد.

الضيافة العمّالية والمعارضة الشماليّة

بعد ذلك دخلنا الجامع وصلّينا وخرجنا إلى الشارع ونحن مدهوشين بهذا العالم الجديد الذي وصلنا إليه، وهنا تناهى إلى أذهاننا أن المعارضة لحكم الإمام صحيحة وأن اليمن الشمالي متخلّف ليس فيه من مظاهر العصر أيّ شيء، البلد يعيش في القرون الوسطى. بعد أن تعبنا من الحركة والمشي وخفّت الحركة في الشوارع، وجدنا الناس ينامون على الطرقات كون الجو في عدن حاراً. وهنا أخذنا بعض القراطيس وأكياس البلاستيك ومددناها على الرصيف ونمنا في الشارع بقرب الجامع بعد أن أغلقوه إثر انتهاء الصلاة. وكان النوم في الشارع غير مألوف لدينا أثناء وجودنا في صنعاء، وقد نمنا نوما جميلا وهادئا. وفي صباح اليوم التالي تساءلنا ما الذي سنعمل بعد أن هربنا من الشمال إلى هنا ونحن طلاب في المدرسة؟ كيف سيكون مستقبلنا بعيداً من المدرسة ونحن غير متعودين على العمل؟ وفكّرنا أن نسأل المهاجرين من الشمال ولديهم دكان يبيعون فيه اللبن الرائب، وقد ذهبنا إلى الدكّان ووجدنا العمّال فيه واستقبلونا استقبالّا حافلّا ورحّبوا بنا ترحيباً كبيراً. وكانت العادة أن يستقبل العمّال أيّ واصل من القرية ويتكفّلوا بالأكل والنوم لمدة أيّام، وهذه بمثابة عادة أو عُرف اعتادوا عليه. وقضينا أسبوعاً أو عشرة أيام تقريباً نتنقّل في أحياء عدن لدى أصدقائنا من العمّال كلٌّ يستضيفنا يوماً، وبعض العمّال الذين لا يستطيعون استضافتنا يدفعون نقداً. وجمعنا أضعاف ما كان «معانا» ولم نصرف منه. ولم يكتفوا بالضيافة بل اشتروا لنا الملابس. وبعد ظهر كل يوم نجتمع معهم وهم يمضغون القات، ونتحدّث عن قضايا عامّة، وكانوا يعتبروننا متعلمين وأنّ عندنا الإجابة على كل شيء. ولكنْ عندما عرف بعضهم أنّا أتينا هاربين من المظاهرة بدأوا يسألوننا عن الأسباب التي دعتنا إلى أن نشارك في المظاهرة، وكنّا هنا نضطر إلى أن نشرح لهم الأوضاع السياسيّة، وكان فهمنا محدوداً لكن كنّا نتكلّم عن حكم الإمام والتخلّف الموجود وكيف كانت الأوضاع في صنعاء وعدن، ونتحدّث عمّا شاهدناه في عدن، عن المصانع والكهرباء وغيرها.

وهنا حدث الانقسام بين العمال، بعضهم كبار والبعض يصغرنا بالعمر. وجدْنا أنّ الأغلبية يستنكرون موقفنا وحديثنا عن الإمام باستثناء عدد ثلاثة عمّال أو أربعة اشخاص من الشباب والذين كانوا من المتأثرين بعبد الناصر والثورة في مصر وكانوا يؤيّدون ما ذهبنا إليه. أمّا الباقون فقد أثنوا على الإمام واستنكروا موقفنا ولكنْ بطريقة ودّية، وقالوا إنّ الإمام يمثّل الإسلام. فكّرنا بعد هذا أنْ نذهب إلى المعارضة، وكانت المعارضة لحكم الإمام موجودة في عدن، ونطلب منهم توفير منح دراسية لنا للذهاب للدراسة إلى مصر أو سورية. لكنّ بعض أصدقائنا من العمال نصحونا بأن لا نذهب لأنّ الحصول على منح غير مضمون، وإذا حصلنا على منح فلن نستطيع العودة إلى المملكة المتوكليّة اليمنية، إلى قرانا أو إلى الشمال.

لم نذهب إلى ممثّلي المعارضة الشمالية في عدن والذين كانوا على صلة ببعض الحركات السياسية في عدن وفي مصر العربية. لم نذهب واكتفينا بزيارة الشيخ محمد ساع البيحاني، وهو شيخ علم كبير، وكان قريباً من المعارضة ويتفهّم موقفها، لكنّه كان يرى أنّ الإمام أفضل من الإنكليز. قابلنا البيحاني وحكينا له عن دراستنا وعن هروبنا، واكتشفنا أنّه كان يعرف بعض المشايخ الذين درّسونا في ذمار وقلنا له «إنهم يتكلمون عنك كثيراً». ارتاح لذلك وأعطانا بعض كتبه، ثمّ نقدنا ثلاثة ريالات فرنسية أو «ماريا تريزا» ونصحنا بالعودة إلى صنعاء وأن نواصل دراسة الفقه وهذا أفضل من أيّ دراسة أخرى. وقال لنا إنّ «الإمام لا يأخذ ضدّكم أي إجراء لأنّه رؤوف وعطوف وأنتم طلّاب صغار». كان البيحاني يوظّف علاقته مع الإمام يحيى وابنه من بعده من أجل التوسّط للمعارضة عند الإمام «من شان يتسامح معهم» وكان الإمام يتقبّل منه هذا. كانت هناك سابقة قبل هذا. كنا نعرف أنّ البيحاني عام ١٩٤٨ عندما قامت الثورة على الإمام يحيى وانتصر الإمام أحمد بعد ذلك واعتقل المعارضة حكم على بعضهم بالإعدام. عرفنا أنّ البيحاني تدخّل لصالح إطلاق سراح بعض المعارضين للإمام من السجون وتخفيف العقوبة على بعضهم، وأرسل له قصيدة شعرية بليغة جداً، من ضمن أبياتها الشعرية يقول:

أعزيك يا مولاي في خير ذهبي إمام الهدى يحيى عظيم المناقبي

أتيتك من أقصى الجنوب مبايعاً وقد رقصتْ إليك شوقاً ركائبي

وما أنا بالآتي لإرجاع هالك ولا ليبقى الحق في يد غاصبي

ولكن التخليص الذين تسابقوا إلى الشرّ جملاً أو لأقوال كاذبي

فإن تعفوا كان العفو فضلاً ومتناً يروناك في الإسلام فضلاً ومنئبي

أظن أنّه حضر وألقاها في مقام الإمام أو أرسلها إليه. وكان البيحاني يتشفّع للأدباء والعلماء من الأحرار حتى إنّ البعض قد وصف ثورة ١٩٤٨ بأنّها ثورة العلماء والأدباء.

القرية ونصائح الأم

ونحن بعد نصيحة البيحاني وأصدقائنا الذين استقبلونا في عدن فضّلنا العودة إلى الشمال ولكن عن طريق آخر هو طريق الضالع ــ قعطبة والتي كانت نقطة حدود بين شمال اليمن وجنوبه. كان «معانا مبلغ مالي محترم من الفلوس التي حصلنا عليها من الضيافات ولم نصرف منها شي»، وعدنا إلى القرية بعد أن اشترينا ملابس وحوائج لم تكن موجودة في الشمال ووجدناها في عدن، السكّر والصابون والبهارات إلخ. وتمكّنا من الحصول على بعض الكتب التي كانت ممنوعة في شمال اليمن والمعارضة للإمام مثل رواية «واق الواق» للزبيري وهي رواية تشبه رواية دانتي الشهيرة عن المطهر وجهنم والجنة وغيرها، وهي عبارة عن المواجهة بين الإمام وجدّه علي بن أبي طالب والذي كان الإمام ينتسب إليه، وكأنه يقول لماذا اليمن متخلفة إلخ؟ وكانت هذه الرواية مدهشة بالنسبة لنا لأنها أول رواية نقرأها ولأنها كانت للزبيري، وكنا نقرأ بعض أشعاره التي كان يرسلها من باكستان أو القاهرة.

عدنا إلى القرية. وفي قريتنا استقبلتنا عائلتنا بفرح ولكن كانوا يتوجّسون خيفة من الوضع الذي أصبحنا فيه، وبدأت أمّي تسألني لماذا شاركتَ في المظاهرة ضد الإمام وأهل القرية يقولون لنا هذا ما كنّا نحذّركم منه من قبل وأنّكم ستقعون في هذا. وقالت أمّي: كنت أتوقع وأنتظر أنّك ستكمل الدراسة وتتخرّج طبيب وعالِم وتحصل على وظيفة حاكم أو كاتب مع الإمام (المدرسة العلمية كانت تخرّج دارسين يتولّون المناصب في القضاء والحكم وموظفي الدولة الكبار أو كتّاباً مع الإمام) ولكنّك أدخلتنا في مشكلة جديدة، ولذلك ما رأيك أنّك تبقى معي هنا في القرية وتفتح مدرسة هنا للتعليم وتستفيد من دراستك في الفقه، وأنت الآن ما شاء الله صرت تدرس خمس سنين، وأنا كنت قد خطبت وصلّيت بالناس في مسجد القرية وتعمل مثل الفقهاء من بيت الطّيب وغيرهم، ولكن تبطّل المعارضة للإمام لأنّ المعارضة للإمام حرام لا تجوز لأنّ الإمام يحمي الناس ويؤمّنهم.

وكان أقاربي من سكان القرية يردّدون نفس الكلام باستثناء شخصين أو ثلاثة أشخاص من أهالي القرية من الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا يتفهّمون موقفي ولم يمارسوا علينا الضغط والنقد مثل الآخرين. لم يكن لديّ رغبة للبقاء في القرية مدرساً أو معلماً لأنّه كان لديّ طموح أكبر من أن أكون معلّماً أو مدرّساً، ولكن كان من الصعب أن أقنع أمّي وأهل القرية بالأفكار التي لديّ. ولكنّي كنت أقول لهم إن «الطلبة خرجوا من المدرسة جميعاً واحنا أنا وابن عمّي ناجي عمر خرجنا معاهم».

وفاة الإمام وولاية البدر

وأثناء ذلك كنّا نتتبّع الأخبار عمّا يجري في صنعاء، عن المدرسة والطلبة والمعتقلين. فعرفنا أن الاعتقالات قد توقّفت وأنّ المدارس التي أغلقت في صنعاء وفي تعز لأن المظاهرة خرجت في تعز للتضامن مع مظاهرة صنعاء قد أعيد فتحها. أعادوا السماح للطلاب بالدراسة وأطلقوا الطلاب الصغار والذين لم يكن لهم دور كبير في المظاهرة، لكن النشطاء من الطلاب الكبار الذين اعتُقلوا ما زالوا في السجون بل تمّ توزيعهم على السجون البعيدة في حجّة وفي صعده وفي وشحة. وهذه سجون كانت بعيدة لا يصل إليها إلّا من يغضب عليهم الإمام. ولكن قلنا الآن يمكننا أن نعود «ما في خطر»، عدنا إلى صنعاء بحذر ودخلنا المدرسة. وجدنا بعض الشباب من الطلاب ومنهم الدكتور عبد القدوس المضواحي الذي كان طالباً في المدرسة المتوسطة وهو الآن في قيادة التنظيم الوحدوي الناصري والدكتور محمد الندبيش.

عدنا إلى المدرسة أنا وناجي عمر وبلّغنا، وقبلونا في المدرسة ولم يسألنا أحد. وكان في المدرسة قسم داخلي والدولة تقدّم لنا الأكل والسكن، وانتظمنا في الدراسة. لكنّ أوضاع المدرسة تغيرت بعد المظاهرات لأنّ الأقسام العليا فيها خلتْ من الطلّاب الكبار المثقّفين والمسيّسين والأدباء والشعراء إما لأنّهم اعتُقلوا وإمّا هربوا إلى قراهم. وجدنا المدرسة وقد أصبحت تشبه كتّاب القرية، هناك فقط صغار السّن والطلاب العاديون والذين ليس لديهم نبوغ واهتمام بالسياسة، أمّا الطلّاب الكبار الذين كانوا نابغين وشعراء كباراً فباتوا في السجون أو هاربين. لكنْ واصلْنا الدراسة.

وبعد شهر أو شهرين من عودتنا، لا أذكر بالضبط، قامت الثورة في ليل ٢٦ أيلول/ سبتمبر عام ١٩٦٢. وقبل أسبوع من قيام الثورة سمعنا نبأ وفاة الإمام أحمد في تعز وبويع ابنه وليّ العهد محمد البدر إماماً على اليمن. كان البدر مختلفاً عن أبيه. كان رجلاً إصلاحياً ومتحضّراً بعض الشيء، لكنّه في خطاب العرش قال إنه سوف يسير على نهج والده. طبعاً هذه أغضبت المعارضين وكان ضمنهم يومها ضبّاط الجيش الذين تدرّبوا على أيدي الخبراء المصريين من الكلّية العسكرية وكليّة الشرطة بقيادة ضابط اسمه علي عبد المفتي من منطقة خبان، ومحمد مطهر زيد وضباط كثيرين آخرين من ضمنهم عبد الله جزيلان وآخرون. وكان هناك معارضون من المدنيين وحركة القوميين العرب وحزب البعث واليساريين والماركسيين موجودون في شمال اليمن على شكل خلايا سرية بين المدنيين والطلاب وبعض العسكريين كل هؤلاء شكّلوا معارضة بدأت تفكر بالثورة على الإمام الجديد لأنهم كانوا يعتبرون أنّه ليس أفضل من أبيه ولأنه ليس مصادماً وحازماً إلى آخره. وكان هناك خلاف بين البدر وعمّه الحسن على الخلافة: من يرث الإمام وليّ العهد أم أخو الإمام. وأخذ الحكم وليّ العهد البدر. وأنا لم يكن لي صلة بهؤلاء الثوار، ولم نكن نعرف أنّ هناك تنظيماً عسكرياً على غرار تنظيم الضبّاط الأحرار في مصر، وكان هؤلاء الضباط على صلة بجمال عبد الناصر فأعدّوا للثورة على عجل.

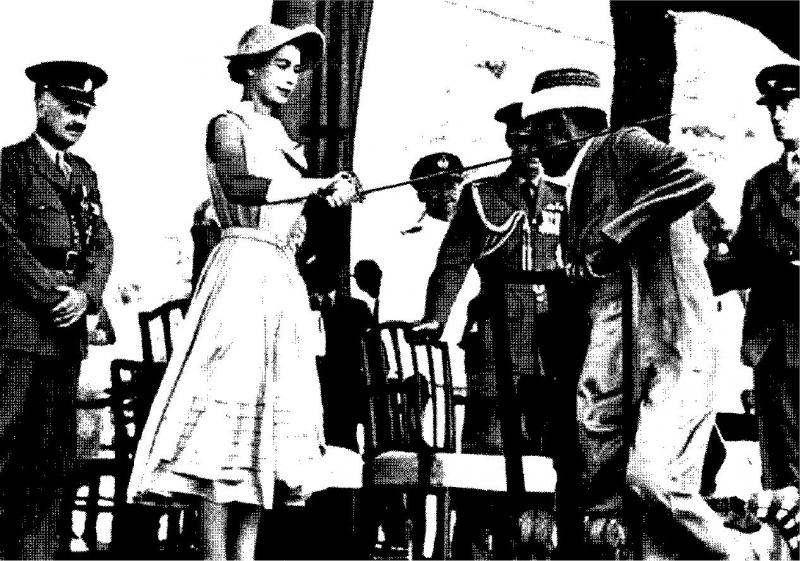

bid14-p79.jpg

الملكة إليزابيث في عدن في العام ١٩٥٤، المصدر: باتيه نيوز

ثورة العسكريّين وإعلان الجمهورية

كيف سمعت بالثورة؟ عندما تسرّب خبر الاستعداد للإطاحة به، قرر الإمام البدر أن يتّخذ إجراءات ضدّ بعض الضباط في الجيش وضد بعض المدنيين، لكنّ بعض موظّفي القصر من الذين كان لهم صلة بالضباط الأحرار، عرفوا بنوايا الإمام الجديد فبلّغوا الضباط الأحرار، ويقال إنّ من بين المبلّغين الأستاذ المرحوم هاشم طالب، وكان مثقّفاً وسياسياً لامعاً، بلّغ الثوار بأمر الاعتقال فسارعوا إلى المباشرة قبل موعدها.

أنا سمعت بالثورة من أحد زملائي بعد موت الإمام احمد ولم أصدّقه. أخبرني هذا الزميل في المدرسة، واسمه عبد الكريم السماوي، أنّه بعد أسبوع سوف تقوم ثورة على البدر، وأنّهم كانوا ينوون القيام بالثورة يوم دفن الإمام أحمد، لكن أجّلوها، وأنّ الثورة سوف يقوم بها الجيش ضدّ الإمام الجديد بعد أسبوع. وقال إنّه عرف هذا من ابن عمه حمود السماوي على ما أظنّ والذي كان يعمل في الإذاعة. أنا لم أصدّق الخبر ولم أهتّم به ولم أروه لشخص آخر، لكن بعد أسبوع تماماً كنّا نائمين في المدرسة العلميّة في ميدان التحرير، وكان اسمه يومها «ميدان شرارة»، كنا نائمين في المدرسة على مقربة من مقرّ الإمام الجديد «البشائر» ويبعد مسافة ٣٠ متراً فقط. بعد منتصف الليل الساعة الثالثة أو أكثر بقليل، ونحن في نوم عميق، سمعنا هدير محرّكات الدّبابات، وبعد لحظة أو لحظات سمعنا قصف قذائف الدبابات والمدفعيّة تسقط على قصر الإمام، وكانت إحدى الدبابات متمركزة عند باب المدرسة التي نحن فيها. غادرنا فراش النوم جميعاً وتحرّكنا إلى باب المدرسة شرفتها قرب السّور، لنجد القذائف تنطلق والقصف يُنفّذ بقوّة.

قلنا فيما بيننا نحن الطلّاب هذه ثورة لكن كيف؟ ولمن؟ ولم نكن نعرف ولم يكن هناك إمكانيّة أن نسأل لأنّ ضبّاط الجيش كانوا محصّنين داخل الدبابات والليل لا يزال ولم يطلع الفجر. طبعاً أنا شخصياً انتابتني مشاعر مختلفة، مشاعر الفرح بالثورة ولكن أيضاً الخوف والتوجس من هذا الذي يجري وما هي عواقبه؟ انقسم الطلاب في تلك اللحظة بين مؤيّد ومعارض داخل حرم المدرسة العلمية أو دار العلوم والتي كانت بمثابة جامعة، وكان من أبرز المشاهد في تلك الليلة أنّ أحد الطلّاب الكبار في السن، وكانت له علاقات صداقة مع بعض أبناء الإمام، انتابته مشاعر الهلع والخوف من هذا الذي يجري فأصيب بنوبة عصبيّة شديدة وراح يتحرك من داخل المدرسة هائماً على وجهه، بدون وعي وقد أصيب بالإسهال والتقؤ ولم يعد يعي ما يقول وما يفعل، ولاحظنا أنّه قريب من الإغماء ساعدناه على العودة إلى غرفته للتخفيف عنه لكنْ كان ما حصل قد حصل. أذكر اسمه ولكن لا أريد أن أصرّح به لأسباب إنسانية، ولا أعرف إنْ كان لا يزال على قيد الحياة أم لا، لقد مضت سنوات ولم أره.

استمرّ القتال والقصف حتى طلوع الصباح حيث بدأ الطلاب يتحركون ويسألون عما جرى. «فتحنا» الراديو فإذا بها موسيقى إذاعة صنعاء، وبعد قليل أتى إلينا بعض الضباط، أذكر منهم العميد حسين خيران، وأخبرونا بأنّهم قاموا بثورة استجابةً لرغبة الشعب، «بمن فيه أنتم الطلاب الذين قمتم بالمظاهرات قبل عدّة أشهر، ونتوقّع منكم أن تؤيّدوا الثورة وأن تقوموا بمظاهرة تأييد لها». وهكذا كان، وبدأت الإذاعة تذيع أنباء الثورة وكان واضحاً أنّ أصوت المذيعين لم تكن أصوات المذيعين الرسميين أي الموظّفين، إذْ بدأ الضباط يذيعون البيانات ويعلنون اسم الجمهورية ولكن بارتباك. كانوا يقولون «هنا إذاعة الجمهورية العربية اليمنية» وأحياناً «الجمهورية اليمنية العربية» ويناشدون الشعب تأييد الثورة ولم يكونوا يعرفون الاسم الذي يطلقونه عليها! ثمّ راحوا يجلبون الأدباء والشعراء إلى الإذاعة لكي يعلنوا تأييد الثورة، وكان من بين الأصوات التي سمعناها صوت القاضي عبد الله الشمامي وهو الذي بايع البدر في الإذاعة قبل ذلك!

الشهيد الطلابي الأوّل

أريد أن أقول أنّ لدى الضباط الأحرار تنظيماً خاصاً معزولاً عن المدنيين، علماً أن كثيراً من الأخيرين كانوا على صلة بالضباط الأحرار وإن بدرجات مختلفة. ومن أبرز المدنيّين الذين كانوا على علم بتنظيم الضبّاط الدكتور عبد العزيز المقالح، وكان يومها يقدّم برامج في الإذاعة. وأظن أيضاً عبد الوهاب جحاف، وهو سفير معروف. أقصد أنّ عبد العزيز المقالح من المدنيين، كان يعرف بالثورة وساهم بالتخطيط لها، وكذلك عبد السلام صبرة وهو شخصية معروفة صار رئيس وزراء بعد الثورة، ومحمد عبد الله الفسيل، بجانب آخرين من تعزّ. لكنّ الإمام البدر كان موجوداً في صنعاء فقامت الثّورة هنا في صنعاء.

كان يوماً حافلاً بالنسبة إلينا عندما استمعنا إلى بيان الإذاعة الذي قال أنّ الإمام قد مات تحت الأنقاض، قلنا «خلاص» الثورة نجحت، ولكن في الساعة العاشرة تقريباً، ونحن نشاهد المعركة من المدرسة، لاحظنا أنّ إحدى الدبّابات، وقد حاولت اقتحام القصر، راحت تحترق بعد أن صبّ عليها أحد أنصار الإمام البترول. كان اسمه عبد الله طميم. وبعد أن احترقت الدبابة والضباط الذين داخلها خرج رجال الحرس الملكي من القصر وهم يهتفون «عاش الإمام عاش، الإمام يحيى الإمام»، وتراجعت باقي الدبابات الى الوراء قليلاً موقفة عملية الاقتحام. واتّضح أنّ الإمام لم يمت بل خرج في الليل عند القصف إلى حجّة، ومن ثمّ ذهب العديد من معاونيه إلى المملكة العربية السعودية. وهنا لاحظنا أنّ الثورة تواجه صعوبات وبدأ الشك ينتابنا. وامتدّت الاشتباكات بين حرس الإمام والثوار، وراحت تتوسّع إلى العمارات المجاورة للقصر. وعند الظهر خفّت الرماية وطلقات الدبابات والمدفعية ولم نعرف السبب. وأعلنت حالة الطوارئ في صنعاء، وصار «ما حد يقدر يمشي في الشارع» ليتّضح حينها أنّ الضبّاط لم يعد لديهم قذائف واستنجدوا بالعميد عبد الله السلال الذي أمر بصرف القذائف للمدفعية والدبابات الموجودة، لكنها كانت فارغة. وأخرجوا الذخائر وتوقفت مقاومة الحرس بعض الوقت. وفي بعد ظهر ذلك اليوم أو اليوم الثاني، خرجنا مع كثير من الناس في مظاهرة تأييد للثورة. ومن أحداث ذلك اليوم التي لا تُنسى إصابة أحد زملائنا في المدرسة، واسمه مفضل، أصيب برصاصة وراح دمه ينزف أمامنا ونحن لا نلوي على شيء، ولم نعرف كيف نتصرف حتى مات أمام أعيننا ونحن لا نملك إلّا النظر. وأذكر أنّ الإذاعة لعبت دوراً كبيراً في حشد الناس ورفع معنوياتهم وحثّهم على الالتفاف حول الثورة، وكان خريجو المدرسة العلميّة وطلّابها في مقدمة الذين تقاطروا إلى الإذاعة لإلقاء كلماتهم وقصائدهم الشعرية المندّدة بالنظام الإمامي والمرحّبة بقيام الثورة. وقد ألقى الشاعر محمد الشرقي قصيدة طويلة في هذا الموضوع تبعه الشاعر عبد الله البردوني الذي ألقى قصيدة مؤثّرة كان مطلعها:

أفقنا على فجرِ يومٍ صبيّ فيا ضحوات المُنى اطربي.

هنا دخلت الثورة باليمن في منعطف جديد. أقدم الثوار على عمل عسكري شجاع ولكنه مغامر لأنّ كثيراً من المناطق والقبائل لم تكن معهم، والوعي السياسي كان بسيطاً محدوداً خصوصاً في صنعاء وحولها، والتنظيمات الحزبية كانت ضعيفة. والأهمّ من ذلك أنّ بعض وحدات الجيش لم تكن مع الثورة وتحديداً سلاح المشاة، لكنّ هذه الوحدات بقيت في ثكناتها ولم تتدخّل لا مع الإمام ولا مع الثوار لأنّها لم تتلقّ الأوامر، فمكثتْ في ثكناتها ولم تتدخل، ولو تحرّكت هذه الوحدات التي وقفت على الحياد لهزمت الثوار، وكان على رأسها حوالى ١٠٠ ضابط أو أكثر ولم يكن الأنفار كثيرين في تلك المرحلة.

إلى الريف لتعبئة الفلاحين

قلت إنّ الثورة غيّرت مجرى الأحداث ولكنّها غيرت مجرى حياتي أوّل ما غيّرت. أُغلقت المدرسة العلميّة التي كنّا ندرس فيها بوصفها موالية للإمام وانتقلنا الى مدرسة بجانبها اسمها مدرسة الوحدة الإعدادية إذ بعد وصول القوات المصرية لدعم الثورة أرسلت مصر مئات مدرّسي الموادّ العلميّة ولاسيما الرياضيات الفيزياء والكيمياء. دخلت أنا هذه المدرسة، مدرسة الوحدة، أنا وزميلي ناجي عمر وبعض الزملاء الآخرين، وبعد سنة حصلنا على الشهادة الإعدادية، وأثناء دراستنا كنّا نخرج إلى الريف لكي نرشد الفلّاحين ونعبّئهم بمبادئ الثورة الجديدة ونعود إلى صنعاء.

وقد ذهبنا إلى الأرياف وكلّنا يقين بأنّ الثورة قد انتصرت، خصوصاً أن قيادة الثورة كانت تؤكد كلّ يوم أنّ البدر، الإمام الجديد، قد قتل تحت الأنقاض وأنّ كلّ شيء قد حسم، لكنّ بعض الإذاعات العربيّة بدأت منذ الأسبوع الثاني تؤكّد أنّ البدر لا يزال حياً، خصوصاً إذاعات المملكة العربية السعودية والأردن وإيران وبعض الإذاعات الغربية، وأبرزها هيئة الإذاعة البريطانية، وقد أخذت هذه الأخبار تُحدث ارتباكاً بين الناس وتعيد فرز المجتمع من جديد. كانت الأجواء في المناطق التي ذهبنا إليها، مثل مديرية دمت بمحافظة إب، دماديةً، ليست معادية للثورة، ولا متحمسة لها بالمطلق، لقد كان الإرباك والمفاجأة هو السائد حينها، وبدأ الناس يتساءلون عما حدث وما الذي يمكن أن يحدث؟

وعندما عدنا إلى صنعاء كانت الحرب مع الملكيين قد بدأت تقريباً، وبدأ التمرّد على الثورة في منطقة مأرب في الشرق، ثم انتشرت إلى خولان والمناطق المجاورة لها، وكانت طلائع القوات المصرية قد وصلت إلى الحديدة ثم إلى صنعاء، وفي غضون ذلك أغلقت المدرسة العلمية ورحل عنها الطلاب جميعاً، وقدم عدد كبير من الأساتذة المصريين وفتحوا مدرسة إعدادية لطلاب المدرسة العلمية على أساس تعليم العلوم الحديثة، مثل الرياضيات والعلوم بالإضافة إلى اللغة العربية، وفي غضون عام حصلنا على شهادة الإعدادية بعد امتحاننا من قبل المدرّسين المصريين وإثبات جدارتنا بل تفوّقنا.

إضافة تعليق جديد

تهمّنا آراؤكم ونريدها أن تُغني موقعنا، لكن نطلب من القراء أن لا يتضمن التعليق قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم، وأن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.